アーティスト、ミュージシャン、フォトグラファー、デザイナー……。表現を生業としている彼らの装いは、作品のエキセントリックさに反して意外にも、なんの取り留めもないことが多い(例外はいるが)。 しかし、彼らが生み出した表現物との関連性に思いを巡らせてみると、ずいぶんと見え方が変わってくる。

この連載では、画家の小磯竜也さんとともに「表現者と装いの関係」を、彼らの人生や作品と照らし合わせながら考察していく。ライフスタイルとファッションの強固な結びつきは今や言うまでもないことだが、彼らはそれを、いち早く体現していたのかもしれない。 道端から色を拾い、絵を描き、服を着る。第6回は、多くの表現者との結びつきの深い、ハットについて。

絵・文 小磯竜也

編集 重竹伸之

小磯竜也 Tatsuya Koiso

画家 / アートディレクター / グラフィックデザイナー1989年群馬県館林市生まれ、東京都在住。東京藝術大学絵画科油画専攻を卒業後、フリーランスの絵描き兼デザイナーとして活動を始める。2015年に中山泰(元Work Shop MU!!)の事務所を訪問。面白い本などを見せてもらい刺激を受ける。 Yogee New Wavesや藤原さくらなど、ミュージシャンのジャケットアート、ポスター、グッズイラストなどを手がける。

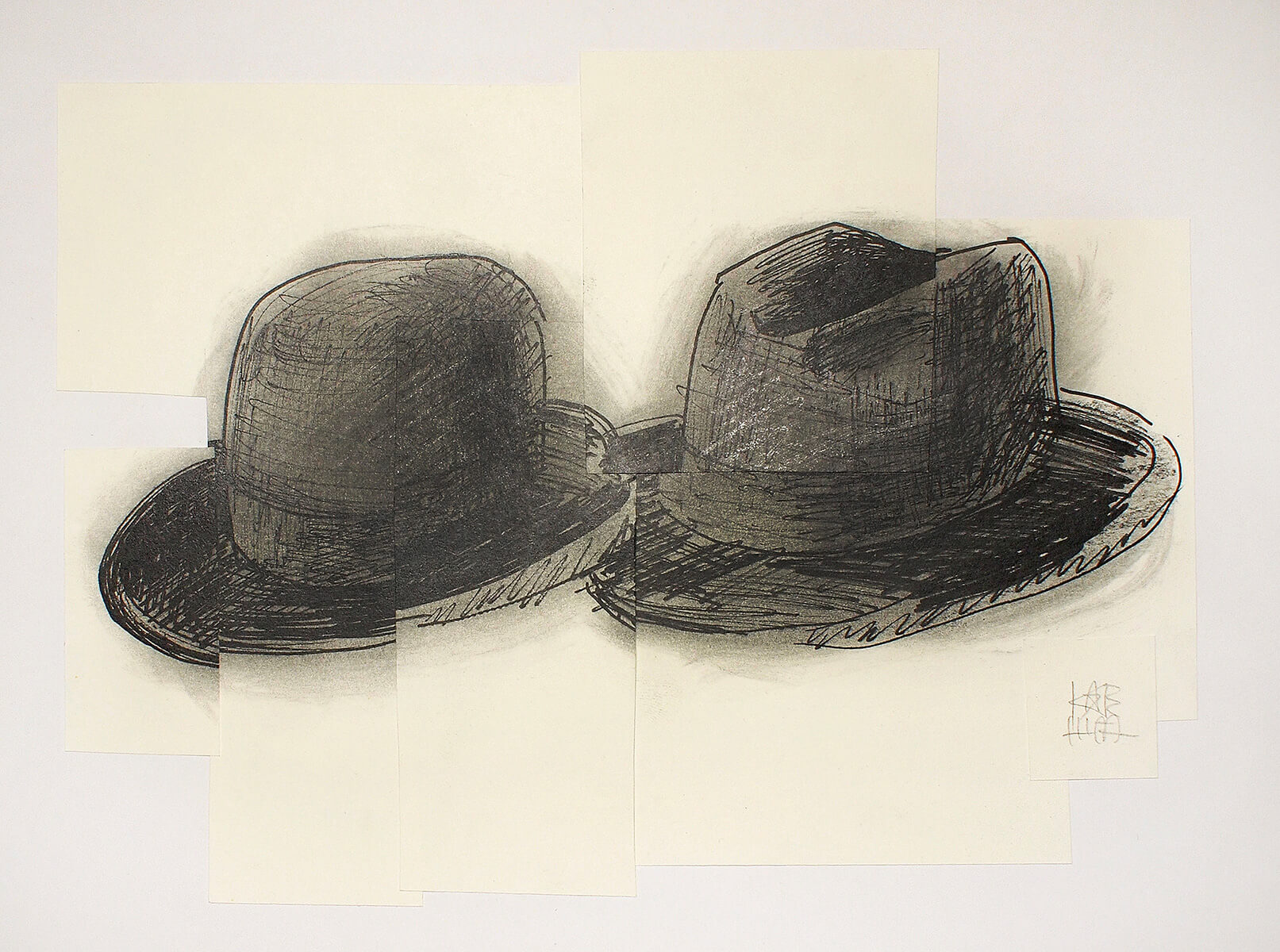

凹んだハット

小さい頃、星のカービィの初期作品『夢の泉の物語(1993)』で西部劇のガンマンの格好をしたカービィが中折れ帽をかぶっているのが好きだった。

そういえば、なんで中折れ帽って凹んでるんだろう。気になって調べてみるといくつかの説が出てきたので、海外のサイトなども含めて出来るだけ読み比べて僕なりにまとめてみた。

中折れ帽のことをイタリアでは『ロッビア』と言う。1869年、イタリア統一運動の渦中で代議士のクリスティアーノ・ロッビアが見知らぬ男に襲撃される。犯人は、ボーラーハット(山高帽とも呼ばれる、トップが丸く山のようになった固い素材の帽子)をかぶったロッビアの頭をステッキで殴るなど暴行を加えた。この事件はセンセーショナルに報じられたが、その後ロッビアが殴られて凹んだままのボーラーハットをかぶって国会に現れたことでさらに注目を集める。それを見たフィレンツェの帽子職人がボーラーハットのクラウン(山の部分)を凹ませた『alla Lobbia』を考案し中折れ帽の誕生に至る。という説だが、この帽子職人の名前は不明で、ロッビア事件に関しても転んで帽子にシワが寄ったという説も出てくるので真偽のほどはわからなかった…。

©Tatsuya Koiso

調べれば調べるほど興味深いハットの歴史だが、門外漢の僕が知ったかぶりで語っても説得力がないのでここからは僕の立ち位置から見た表現者とハットの関係について書き進めたい。

前回の記事で取り上げたミシシッピ・ジョン・ハートもハットをかぶってギターを弾く姿が印象的で、むしろハットをかぶってない写真がほとんど見当たらないほどだ。

またビル・モンローやレスター・フラット&アール・スクラッグスなどブルーグラスの演奏者たちもステージでは必ずウエスタンハットをかぶる。エミルー・ハリスのウエスタンハット姿は超かっこいい。

ルネ・マグリットは「目立ちたいと思わないから」という理由でボーラーハットを愛用し、ありふれたものの象徴として“山高帽の男”を絵の中にもよく描いているし、ハットを上下逆さまにして自分の頭に乗せた最高のポートレートはマグリットらしいとしか言いようがない。

さらにマイケル・ジャクソンの、鞄からハットを出す→かぶる→脱ぐ→またかぶる、というごく日常的な動作をダンスの中に取り入れて特別な動きとして昇華させる表現力は、フレッド・アステアのダンス中の小道具使いを彷彿とさせながらも新しい次元の研ぎ澄まされた緊張感を生み出しており心の底から脱帽。

このようにハットと聞いて思い出す表現者はたくさんいるが、なにもミュージシャンや画家にハット愛好家が多かったわけではない。その時代ごとの流行りや、文化圏や様々なスタイルの違いなどと紐づいてハットの形を変化させつつも、あくまで日用品の延長としてステージ衣装になったり、絵のモチーフになったり、パフォーマンスの要になったりと様々な顔を見せてきたのが表現者とハットの関係だろう。

ハットと宇宙と音楽

「僕は空気が好きだ」とわざわざ言う必要もないように“宇宙”に好きも嫌いもないとは思うのだが、小さい頃から空を見るのが好きだったし、センター試験も理科総合Bで受けたし、鎌倉の海岸と長野のホテルでUFOも見たし、50億年後の太陽のことだって心配してるから僕は宇宙が好きだ。

UFOのことをお皿に見立てて“フライングソーサー”と言ったりするが、僕は中折れ帽に似てると思う。“フライングハット”である。

ハットと宇宙、あと音楽。僕にはこの三者が他人同士に思えない。行くあてもなく、風に吹かれてお互いを追いかけているように感じるのだ。

©Tatsuya Koiso

飛んでるハットに音楽を感じる

僕はふだん音楽イベントのポスターやグッズなどをデザインしたりレコードやCDジャケットのために絵を描いたりする機会が多く、"音楽に見た目を与える"ことの難しさにいつも悩んでいる。

点・線・面などの抽象的な要素のリズムによって音を視覚化することを多くの先人たちも試してきたと思うが、日常的なモチーフを使って音楽に見た目を与えるとしたら何がいいだろう。僕はなぜか"飛んでるハット"に音楽を感じる。

CDやレコードはタイムマシンに似ている。円盤型のタイムマシンに乗って、いくつもの時代を飛び越えて僕のところへ来た音たち。僕にとって音楽を聴くことは耳から情報を入れるというより、全身に時間のシャワーを浴びる体験という感じ。目を閉じると、まるでその演奏者たちがかぶっているハットが自分の頭の真上に落ちてくるんじゃないかと思うほど、音の鳴っている世界を近くに感じるのだ。

©Tatsuya Koiso

everfor『Castles in the Air』(2021)

台湾のバンドeverforのアルバム『Castles in the Air』のジャケットの中にも飛んでるハットを描いた。それから個人的な思い入れとして、グラフィックデザイナーの中山泰さんが大の帽子好きだったことも僕が音楽と帽子を結びつけてしまう理由の一つかもしれない。

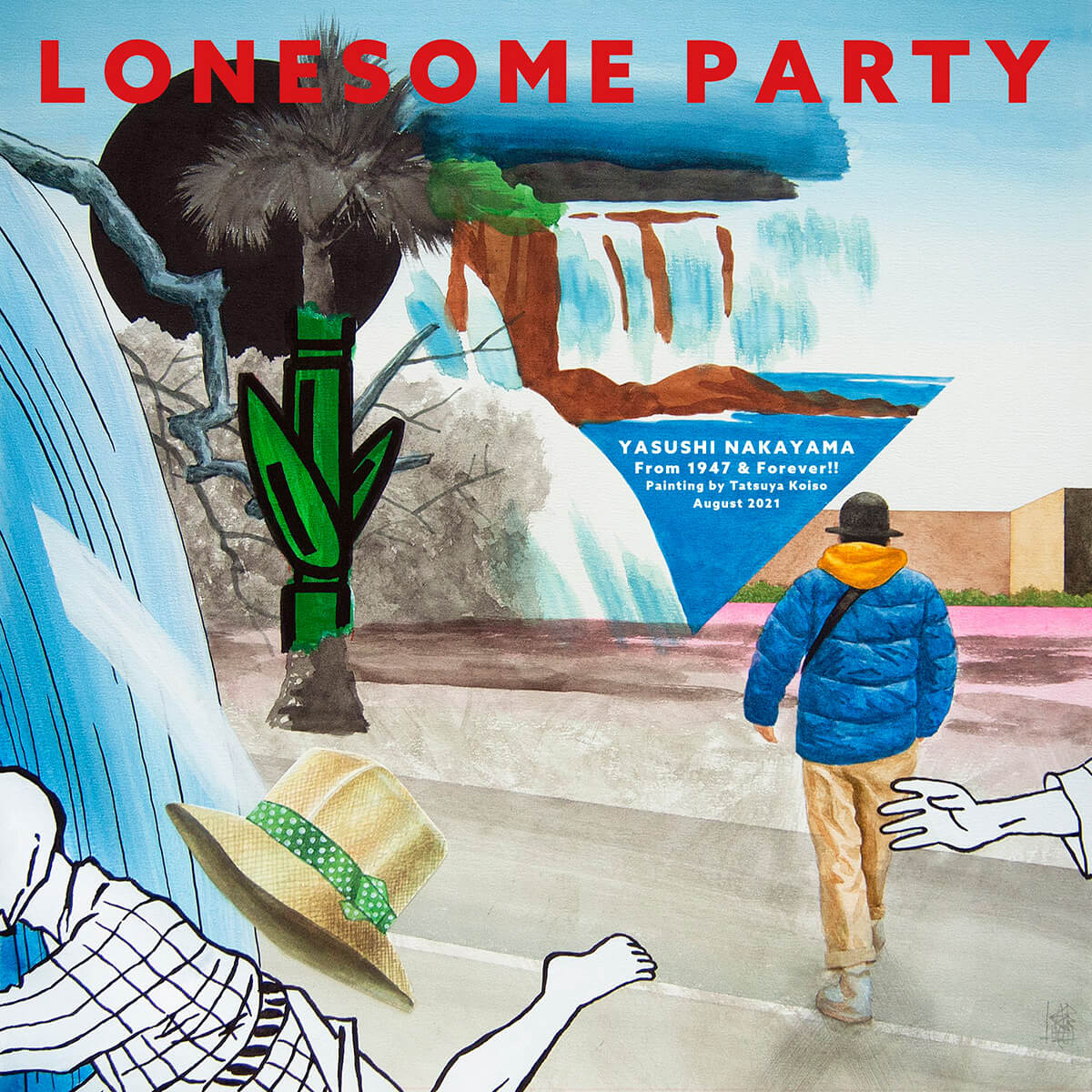

中山さんは1970年代にWORKSHOP MU!!という伝説的なデザイン集団のメンバーとしてはっぴいえんどやサディスティック・ミカ・バンドなどのアートワークを手掛け、独立後は友人である大滝詠一さん主宰のナイアガラレコーズで数多くの名ジャケットを残している。僕はその仕事に憧れて、大学を出て間もない頃に中山さんの事務所に電話をかけて訪ねた。この電話で僕のデザイナー人生が始まったのは間違いない。中山さんの一周忌に制作した追悼作品に、僕は滝から飛び出すハットを描いた。

※「中山さん、MATANE。」

(☝︎2020年に書いた追悼記事)

©Tatsuya Koiso

『LONESOME PARTY』(2021)

中山泰さんは大滝詠一さんのNIAGARA MOON収録の『論寒牛男』や、細野晴臣さんのHOSONO HOUSE収録の『パーティー』で作詞者としてもクレジットされている。と、ここまでさんざん「飛んでるハットに音楽を感じる」という謎現象の正体を求めて自己分析してきたわけだが灯台下暗しで、よく考えたらマイケル・ジャクソンが代表曲『Billie Jean』のライブパフォーマンス中にハットを投げてるじゃないか…。てなわけで次回はマイケル・ジャクソンの装いについて、持てる限りのリスペクトを尽くして書いてみようと思う。

担当編集より

BAYCREW'Sで取扱中のハット

少しニュアンスが異なりますが、1980年代にラッパーが被りはじめたことでファッション的に受け入れられるようになったメトロハットも、極めて音楽的なアイテムのように思います。

船の乗組員が被る帽子だとか、ボート競技用に考案された帽子だとかがルーツのようですが、言われてみれば確かにそんな雰囲気です。(重竹)