JOURNAL STANDARD25周年を記念し、CAMPUS 80sのエクスクルーシヴモデルがリリースされた。CAMPUSと言えば、数々のミュージシャンやスケーターの足元を飾ってきた、カルチャーを象徴する一足。そんなモデルを片手に、写真家・平野太呂がいま改めて、話してみたい人たち5名の元を訪れる。平野太呂とあの人とCAMPUS…3者の化学反応やいかに!?

Photo_Taro Hirano

Hair&Make-up_Misato Awaji(YO-KING)

Text_Shinri Kobayashi

Edit_Ryotaro Miyazaki 平野太呂/ 写真家

平野太呂/ 写真家1973年東京生まれ。武蔵野美術大学で現代美術としての写真を学び、その後講談社でアシスタントを務め、より実践的な撮影技法を学ぶ。『POOL』をはじめ、『Los Angeles Car Club』『The Kings』など作品集を発表。広告、CDジャケット、ファッション誌、カルチャー誌で活躍中。プライベートや取材などで広がった国内外の交友関係を生かし、さまざまなアート活動をしている人達の発表の場になればと、2004年渋谷区上原にギャラリー「NO.12 GALLERY」を立ち上げ(現在は閉鎖)、年齢性別を問わず幅広い交友関係をもつ。

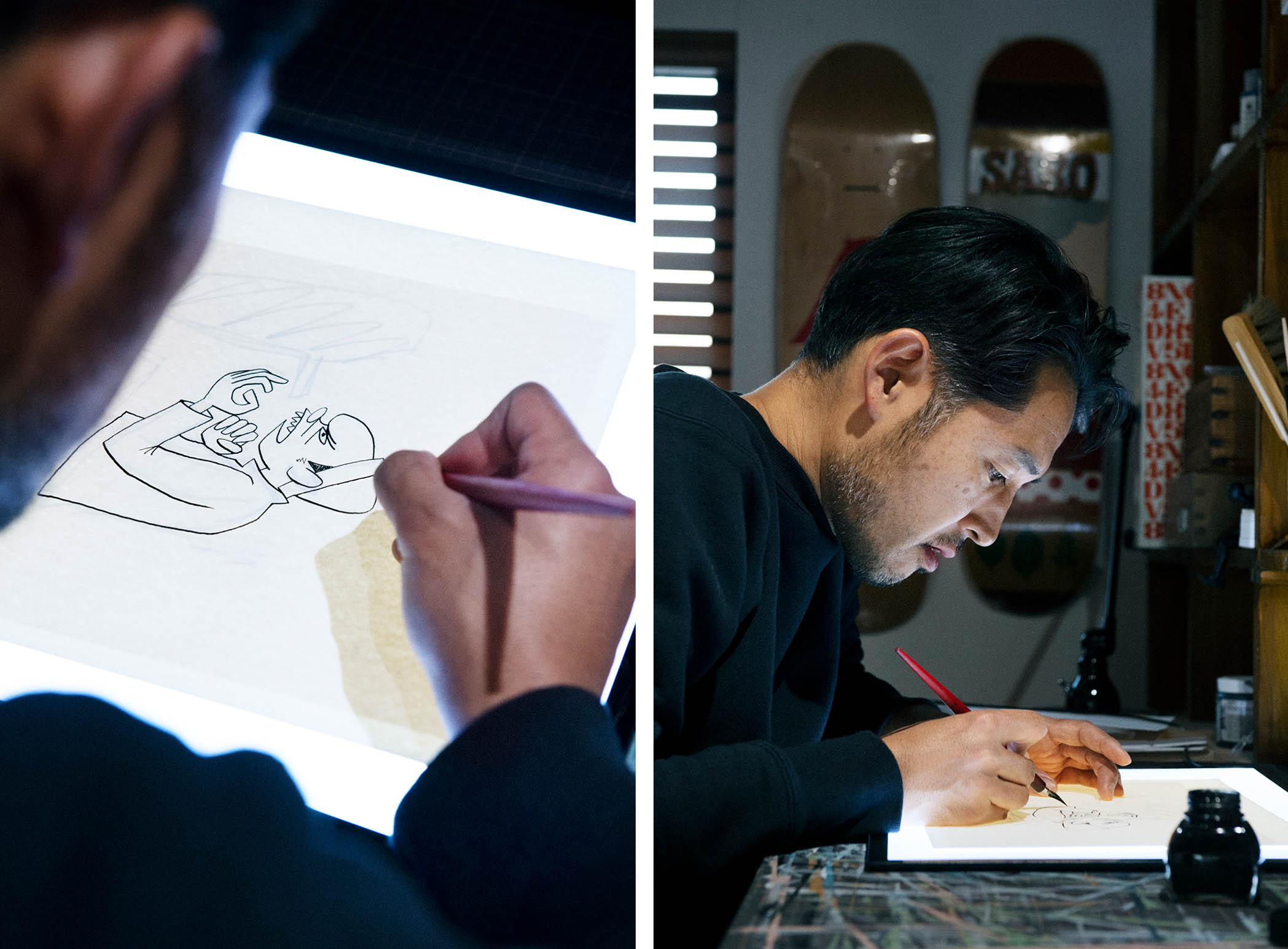

Instagram:@tarohirano77 花井祐介/ アーティスト

花井祐介/ アーティスト1978年神奈川県出まれ。先輩のカフェの看板を描くことからキャリアをスタートし、カリフォルニアのアートスクールに留学後、帰国。グリーンルームフェスティバルをきっかけに世に広く知られ、今では国内外で活躍。現在は、GALLERY TARGETに所属。趣味はサーフィン。

Instagram:@hanaiyusuke

スパイクもスニーカーもadidas。

太呂:サーフィンはショートボードもロングボードも?

花井:両方やりますよ、ポイントや波によりますけど。元々ショートだったんですけど、ロングがあれば小さい波でも乗れるから、海に入れる回数がすごく増えましたね。

太呂:冬も?

花井:やります。湘南は水温が温かいですし。

太呂:サーフィンを始めたきっかけは、やっぱり海の近くに住んでいたからなの?

花井:もともとサッカーが好きで小学校から中学3年生までやってましたけど、そんなにうまくもないし、競争があまり好きじゃなくて、万年Bチームで。友達と遊んでいる感覚でしたね。高1の途中でやめて、友達がバイトしていたカフェのオーナーがサーファーで、その人に教わって始めました。

太呂:周りのサーファーでadidasを履いている人はいるのかな?

花井:サーファーはあまりいないですね。でも、スケーターの人は多いですよね。この形は、スケーターにとってはすごくオーソドックスだなと。

太呂:初めてのCAMPUSということで実際どうだろう?

花井:それこそビースティ・ボーイズとかのイメージもあって全然抵抗がないし、かっこいいと思ってました。履いてこなかったのは本当にたまたまですね。シンプルで主張が強くないから何にでも合わせやすい。普段はフラットシューズを履いてますけど、このCAMPUSは、土踏まずのところがちゃんと膨らんでいて、歩きやすい。

太呂:この作品は次の展示用?

花井:そうです。シンガポールでアートフェアがあるので。

太呂:前に来た時は、次は上海で展示があるって。結局、上海で展示はできた?

花井:できたけど、いけなかったんです。香港の「All Rights Reserved」というクリエイティブスタジオが仕切ってくれていたんで、作品だけを送ってあとはお任せという。

太呂:中国では買ってもらえた?

花井:そうですね。いまは勢いが落ちているらしいんですが、コロナが発生したばかりの時は、そこしかお金を使うところがなかったから、作品が売れたアーティストさんも多かったんじゃないですかね。でも、これから旅行も再開して、どうなるのか…。

太呂:そうだよね。だけど、なんのストレスもなく旅行できるのはまだまだ先だろうね。

花井:あとはロサンゼルスのギャラリー「Roberts Projects」から個展をやってくれと言われているんですけど、コロナでリニューアル工事が遅れているらしく、はっきり時期は決まっていないですね。そのギャラリーは、いいアーティストが所属していて、例えばエド・テンプルトンとかいますね。

アメリカの面白いアートプロジェクト。

太呂:2022年にアメリカに行ってたよね?

花井:3年ぶりですね。ロサンゼルスの小学校に行ってきました。

太呂:ぼくので合っているかわからないけど、読者用に説明すると、ロサンゼルスの小学校で、向こうのスケーターやパンクロッカーとかそういう人たちが集まって子どもたちに、アートとか表現活動のきっかけを与えよう、みたいなプロジェクトに参加しているんだよね?

花井:そうですね。アメリカの公立の小学校は、基本的に美術や音楽の授業がないらしいんですよ。というのも、聞いた話では、ブッシュ政権の時に、響きはいいんですけど、“教育の平等化を”ということで、全員に教育を受けさせる代わりとして、教えるのは国語算数理科社会のベーシックな教科だけにしたと。だから、親がお金持ちであれば、その子どもは美術や音楽の教育も受けられるんです。

太呂:なるほど。

花井:クリエイティブな授業が裕福な子どもしか受けられない、なんて何がなんだか分からない、ということでアメリカで学校の先生をやっている友人が始めたプロジェクトなんです。その先生の教え子で、美術が好きだけど、あまり勉強についていけない子がいて、美術の授業がないから輝ける場所がなくて、そのままふさぎ込んだまま卒業していったらしく、美術の授業があれば、その子ももうちょっと輝けたのに、と後悔しているという話を友達の(OBEYで有名な)シェパード・フェアリーに話したら、もう自分たちで教えようと。それで、毎月月代わりでアーティストが課題を出しているんですね。シェパードだったら、3〜4色で、シルクスクリーンで自分の旗を作りましょうとか。

太呂:なんていうイベントなんだっけ?

花井:イベントの名前自体は特にないんです。

太呂:そっか、それもまたなんかかっこいいよね。

花井:一年くらいかけて色々な課題が出るんですけど、アメリカの年度末の6月に発表会があって、体育館に全員の作品を貼って、アーティストも集まって、品評会をしてベスト3を決めるんです。その賞品として、シェパードの作品をプレゼントしたり。価値がわかると売られちゃうから、「親には秘密だぞ」って(笑)。その発表のタイミングでぼくらも行ってきました。

太呂:ミュージシャンも充実しているよね。

花井:レイ・バービーとか。MINOR THREAT周りのミュージシャンとか。Bad Brains級のバンドらしいんですけど、テキサスのパンクバンドのビッグボーイズというメンバーのティムさんという方が5年くらい前に出演してから、ティムが出るならおれもって、パンクロックまわりのミュージシャンがいっぱい出てますね。

太呂:いわゆるカリスマだよね。

花井:60歳を超えたおじいちゃんなんですけど、英語がわかるようになってくると、言っていることもかっこいいんですよね。パンクだねとか言うと、いや、パンクはもうダメだ。パンクはもうファッションみたいになってしまっていると。じゃあ、なんて言うの?って聞いたら、DIYだと。パンクスピリットじゃなくてDIYスピリットだと。だからそういう小学校も、国に頼らず自分たちでどうにかするんだって。すごく面白いし、勉強になります。

YO-KING/ ミュージシャン

YO-KING/ ミュージシャン1989年大学在学中、音楽サークルの後輩である桜井秀俊と真心ブラザーズを結成。バラエティ番組内「フォークソング合戦」にて見事10週連続を勝ち抜き、同年9月にメジャー・デビュー。『どか~ん』『サマー・ヌード』『拝啓、ジョン・レノン』など数々の名曲を世に送り出す。2014年に自身のレーベルDo Thing Recordingsを設立。昨年10月には、18枚目となるオリジナル・アルバム『TODAY』をリリース。デビュー34年目となるいまもなお、ライブ、制作にと精力的な活動を展開している。

Instagram:@yokinghonnin

magokorobros.com

ものと一緒に死んでいけばいいのかなと。

太呂:以前、YO-KINGさんのアルバム『日々とポップス』のジャケットを撮影したことがあって、タイトルは親父(平野甲賀)の字なんだけど。それから時間が経って、去年鹿児島のイベントに行った時に、出演するYO-KINGさんとクルマが一緒で、色々と話したのが今回出てもらったきっかけですね。

YO-KING:面白い流れだったよね。

太呂:では早速。CAMPUSはそもそも持ってましたか?

YO-KING:多分持ってる。ビースティ・ボーイズの『Check Your Head』で履いていたのはどれだっけ? あ、CAMPUSね。じゃあ、いくつか持ってる。シンプルでかっこいいよね。90年代にはスニーカーをよく買っていて、このモデルもその一つ。

ーInstagramでも足元を撮影していたりと、スニーカーは結構お持ちですよね。

YO-KING:スニーカー自体が結構好きなんです。21世紀に入ってから、あんな持っているんだから我慢しろって自分で自分にブレーキをかけるようになっちゃって落ち着いたけど、90年代はひどかった(笑)

太呂:ぼくらはものをたくさん持つ、最後の世代じゃないですか。

YO-KING:自分でも、ものを減らしたい…というのは、本当に必要なものだけの少数精鋭にしたいということなんだけど、ものを全く持たないミニマリストは無理なんだなとはっきりわかったから、ものと一緒に死んでいけばいいのかなと。とにかくものは好きだね。

太呂:うちの親父含めて、最近亡くなった人たちがいるんですけど、遺されたものはどうしたらいいんだろうなと。著名な画家とかだったら、記念館とか作ればいいんでしょうけど、サブカルチャー周辺で生きてきた人たちは、記念館もなんだか似合わないし、どうしようって。あ、じゃあ何かアパートみたいなものを作ればいいんじゃないかなと思って…。

YO-KING:アパートというと?

太呂:1号室は誰々さんの部屋、みたいにその人のものがあってその人の部屋が再現されていたり。サブカルアパートメントという感じですね。

YO-KING:サブカル荘!(笑)

太呂:まあ、そういうことです(笑)。宮沢章夫さんや川勝正幸さんの本棚を見たいと思ったら見れるように。

YO-KING:その部屋に行けば、その人の頭の中に入れるみたいになったらすごいと思う。

太呂:ものを持つという話から、スニーカーにつなげると、スニーカーは持っていても数年すると加水分解して、壊れちゃう。こうやって昔のまま新しいものを復刻してくれるというのは…。

YO-KING:嬉しいよね。最近は、昔のモデルをそのまま出してくれるようになったよね。以前は、微妙な復刻もあった。いやいや、誰に聞いてんだ!? 、俺のとこにまず聞きに来いや!って(笑)。せっかくオリジナルがあるんだからそれをちゃんとそのままやってほしいよね。気を利かせたつもりで、変なデザイン入れないでって。

流行っているものは一通りチェックする。

ーステージの衣装はどうしていたんですか?

YO-KING:ステージ衣装はほとんど自前だった。撮影とかでスタイリストさんを入れた方がかっこいいときもあったけど、それ以外は自前の服でダサい方がロックな気がするなと。自分が好きで買った服を着て、人前に出るのが仕事だと思っているからね(笑)。だから中途半端にダサいと一番きついよね。ダサいなら本当にダサいのがかっこいい。

太呂:なるほど。

YO-KING:レッチリとかビースティとか何かストリート感がある人たちは、もはや衣装なのか自前なのかわからないくらいで。最近、ストリート感についてすごい考えてるの。

太呂:どんなふうに?

YO-KING:まず日本でストリートと言うときの、この恥ずかしさね(笑)。日本語に置き換えたいんだけどなくて。あとは、ビースティとかレッチリとかから影響を受けたのは、ダサいと思っていても、彼らのフィルターを通すとかっこいいものに変身しちゃうようなところ。ブルース・リーだってそう。当時、いまいちだと感じたものでも、ビースティがかっこいいと思うならかっこいいじゃんて。ああいうことを直感的にわかっている人って、俺らの世代では実はあんまり正直いなかった気がする。そこについては、おいしいアドバンテージだったと思ってる。もうちょっと下の人たちはもうわかってるけどね。

太呂:そうなんですね。どうしてアドバンテージがあったんですかね?

YO-KING:それはエレファントラブ(YO-KINGほか二人と1992年に結成されたオールドスクール・ヒップホップ・ユニット)で、ヒップホップをやったことが大きかったかなと。90年代当時に、レコード屋や古着屋に行きまくったんだよね。90年代というのは自分の人生のお祭りだったし、ああいう時間がやっぱり貯金になっている気がする。ヒップホップやオルタナから同時代で食らったしね。当時得たことは大きくて、いまだにその栄養で毎日楽しく暮らせている気がします。

太呂:どんな栄養なんですか?

YO-KING:気持ち的なものなのかなと。軽やかさとか、何でもポップに捉える感じとかミーハー感覚とか。チャラチャラしていることに対しても肯定できる感覚。だってしょうがないじゃん、誰が何て言おうと好きなんだもんっていう感覚。

太呂:その気持ちにいつでも戻れるっていう感じ?

YO-KING:戻れるし、流行っているものは一通りチェックするからね。『ワンピース』『チェンソーマン』とかも全部一応見て読んでいるから。そういう感覚は持っていてよかった。

太呂:音楽を作る上でも、その感覚はありますか?

YO-KING:あるね。自分の中で流行りがある。ボブ・ディランが特にかっこいいと思うときもあれば、女性のシンガーソングライターが、という時もある。サウンド面でも、例えばドラムのスネアの音一つでも去年と今年で好みが違う。そこをレコーディングで自分好みのスネアにできるというのは本当に幸せなことだなと。去年、なるべく小さな音でライブをやろうというツアーがあってすごく楽しかった。

ー面白い企画ですね。

YO-KING:見た人にはあえてやってるんだなってすぐわかるくらい小さい音なんだけど、ツアーを去年やりきって、今年は普通に戻したのね。ああやって一回引き算があったから、今年足していいバランスになっている。あのまま大きな音でやっていたら多分おれも桜井(真心ブラザーズの桜井秀俊さん)もどんどんでっかい音になっちゃって、耳がやられていたんだろうなと。ちっちゃい音でも、ちゃんとロックンロールができるんだというのを、確かめたかったんだよね。

太呂:なるほど。

YO-KING:そういう自分の中の流行り廃りのうねりがあるうちはまだまだ大丈夫なのかなと。まさに最近出した『ブレブレ』という曲があるんだけど、ブレてないと進めないというか、ブレる力で進んじゃう。いつも同じで、何か新しいことがないと固まっちゃうんだよね。

人生は、“おすすめ”と“ついで”と“流れ”でいける。

(映画についてみんなで雑談をする…)

YO-KING:あるインド映画をいまおすすめされたんだけど、3人の人に続けて見た方がいいよと言われたんだよね。いまのは、“おすすめ”だから行かなきゃなと思うんだけど、人生というものは、“おすすめ”と“ついで”と“流れ”でいけると思うのよ。

太呂:“ついで”は何ですか?

YO-KING:“ついで”は、例えば俺は銭湯やサウナが好きなんだけど、銭湯で押すスタンプを集めていて、いま87ヶ所コンプリートしていて、あと1ヶ所で2回目の賞状をもらえるのね。1回目は26箇所くらいで、それは結構みんな行ける。でも88はそういない。俺は仕事の現場があっちこっちだし、どこどこに行ったら、ここに“ついで”に行くと決めているんだよね。そういうゲームとして、楽しんでいる。わざわざそこに行ったり、その人に会いに行くってわけじゃないんだよね。二つか三つ重なると“ついで”に行ける。そういうことが自分の人生を彩っているなと。

太呂:うんうん。

YO-KING:あとは、90年代はものにすごく興味があったけど、21世紀に入るとものが溢れすぎて買えなくなった。その代わりとして面白い人に会う方にシフトしたのね。ご飯とか誘われたら、物理的に行けるのであれば、絶対に行くようにしている。誘ってくれた人がつまらない人でも行く(笑)。その人の先に面白い人がいるかもしれない。

太呂:すごい! とても前向きですね。

YO-KING:なんなら90年代は俺が一番面白いと思っていた。でも俺より変で面白い人はたくさんいるんだなと。特に経営者とか変な人ばっかりじゃない? コミュ力とかバケモンみたいな人いるし。

太呂:たしかに。あとは“流れ”というのは?

YO-KING:“流れ”…“おすすめ”“ついで”に足して3つ言いたくて言ったんだけど(笑)。人を納得させたい時は、大体3つか4つ言うことがコツだと思うんだよね。とにかく、“流れ”もある。例えば真心ブラザーズ自体も“流れ”でやっているようなものだから。桜井も俺もそれぞれ別のバンドでやっていて、そっちで何とかしようと思っていたけど、たまたまテレビでフォーク合戦があって、彼が誘ってくれて冷やかし半分で出てみたら、10週勝ち抜いてデビューしちゃった。その流れでもう33年だからね。とにかく、イエスをできるだけ言うゲームという感覚で毎日を過ごすと、いろいろ面白いことが起きる。

太呂:だからこの企画にも、“イエス”と出てくれたんですね。

YO-KING:もちろん出ますよ。びっくりなことに、ああやって鹿児島の空港で会って、話して…というまさに“流れ”だからね。

haru./ 編集者

haru./ 編集者1995年生まれ。東京藝術大学在学中に、同世代のアーティスト達とインディペンデント雑誌『HIGH(er) magazine』を編集長として創刊。多様なブランドとのタイアップコンテンツ制作を行ったのち、2019年6月に株式会社HUGを設立。

Instagram:@hahaharu777

どうしても紙だった。

ーお二人の最初の出会いは?

太呂:ANAの機内誌『翼の王国』でharu.を撮影したんだよね。その人ゆかりの場所を歩くという企画で、下北沢あたりを散策して、一緒にモスクに行ったり。

ーそこでかなり話したんですか?

太呂:いや、そんなに。haru.のことは知らなかったしね。でも話を聞いて、面白いなと。

haru:取材して終わり、じゃなくて一緒に散策したのが良かったですよね。

ーharu.さんの職業としては、編集者ということになるんですか?

haru.:はい。編集をやってますと言ってます(笑)。

太呂:最近はどんな仕事をしているの?

haru:羊文学のアルバム『our hope』のアートワークのディレクションとか。このお仕事はすごい楽しかったですね。

太呂:自分たちで出している『HIGH(er) magazine』とクライアントワークは別という感覚になる?

haru:別ですね。仕事は誰かのために作るものじゃないですか。『HIGH(er) magazine』の場合は、本当に自分たちが見たいものを作る。自分が面白いと思えばそれでいい。それぞれ使う脳が違うという感じです。

ー『HIGH(er) magazine』は大学時代にvol.1を出してますよね。大学では何を専攻していたんですか?

haru.:先端芸術研究科です。わたしの場合は雑誌だったけど、演劇を扱う人や映像を作っている人とか色々いました。大学に入る前の高校時代に、わたしはzineを作っていたんです。卒業する時にクラスメイト一人ひとりに、わたしがその人に合うように考えたメッセージをプリントしたTシャツをあげて、着てもらって。それを写真に撮ってまとめて、一冊作ったときに、これだったら人と関われるぞって。大学に入ったらこういうことを絶対にやってやろうと思ってました。

太呂:勢いがあるよね。

haru.:それで作ったのが大学一年の時の『HIGH(er) magazine』のvol.1。

太呂:でもharu.の世代だと紙じゃなくてデジタルじゃない?

haru.:それは結構聞かれるんですよね、どうして?って。わたしは小学校の頃から、ずっと雑誌を読んできました。雑誌は情報を得るためのものだけではなくて、そこに楽しさを感じていたんですよね。同じようにわたしも情報発信をしたいわけじゃなくて、物体としてかっこいいものを作りたくて。そうなるとわたしにはやっぱり雑誌なんです。

太呂:小さい頃は何読んでいたの?

haru.:小学校のときは、セレブゴシップ系からメンズ雑誌、音楽雑誌まで、幅広く読んでました。小学生が見るようなファッション誌とかも。中学生になったら海外のファッション誌を取り寄せるようになったり。

太呂:ファッション誌が好きだったんだね。

haru.:そうかも。何々特集みたいなのがすごい好きで、ファッションページの世界に興味があるんですよ。雑誌は、毎号テーマがありますよね。それに沿ってみんながそれぞれ自分の視点で集めてきたものが凝縮されている感じがすごく好きだったんです。ウェブだと、それは感じづらいじゃないですか。

太呂:ピンポイントになっちゃうからね。

haru.:雑誌はそのテーマがあまり自分の趣味嗜好に合ってなくても、その熱量を感じるのが好きなんです。昔の90年代の『STUDIO VOICE』とかも高校生のときにたまたま道で売られているのを発見して、「なんじゃこりゃ!」って。雑誌には、そういったたまたまの出会いもありますよね。そういう偶然性もいいなと。

気づいたら身近にあるadidas。

太呂:adidasとの出会いは覚えてる?

haru.:うーん、気付いたらもう履いてましたね。高校時代はドイツで過ごしたんですが、現地ではみんな当たり前に持っていて、特別な意識もないくらい。

太呂:adidasのイメージは?

haru.:ドイツのブランドというイメージはやっぱり強くて、どんな人にも馴染む運動靴。あとは、人種差別の発言に対して、反対する表明を出したり。そういう姿勢はいいなって。

太呂:普段はどんなシューズを履くの?

haru.:adidasのSAMBAとか。結構褒められるんですよね、かっこいいですねって。一時期、機能モリモリなテック系のスニーカーを履いたこともあるんですが、あまりしっくりこなくて…。試してみたけど、結局自分の服がベーシックなものが多いから、足も自然にベーシックなものになりました。このCAMPUSはシンプルで毎日履けそうですよね。

太呂:そうだね。

haru.:なんで自分はadidasを履いているんだろう? って最近ふと思ったんです。で、原点回帰みたい意味があるのかなと。『HIGH(er) magazine』を今度作るのも、自分たちが面白いものをちゃんと作りたいという気持ちが強くて、それは一番最初に感じていた欲求を大事にしたいんだろうなと。いまは色々なことがすごくシンプルになっている気がするんです。自分の気持ちもそうだし、服とかも同じものばかり着てます。

ーユニフォームのように?

haru.:そうですね。それがあると安心だし、集中できる。毎日adidasを履いていて、ちょっとした体の一部のような感じです。

4年ぶりの作りたい。

太呂:それにしても、子どものときに生身の編集者に触れ合うことはほとんどないだろうから、その面白さによくに気づいたよね。

haru.:編集者って何をしている人なのか外から見るとわからないですよね。でも、蓋を開けてみたらプロジェクトのさまざまな業務を編集者がやっていたりするじゃないですか。わたしの場合、編集というお仕事では、世界の色々なものを合体させたり、この人がこういうことをしたら楽しそうとか、そういうことを考えているときが一番好きです。それは一人で制作に打ち込むアーティストとは違う気がしていて、わたしの中での編集者像というのは、そうやって世界をスクラップする人として認識しています。

太呂:編集という仕事はこういう仕事ですって、あまり決まってないよね。色々なタイプの編集者がいるし。

haru.:そうですよね。個人的には世界をスクラップすることと、あとは仲介者のような。自分で言うのも変ですが、人と人を結びつけるというのは割と天職だなと。

太呂:『HIGH(er) magazine』の最新号はここにある?

haru.:全号ありますよ。次のvol.6はいま制作中で、今年の9月に出す予定です。

太呂:vol.1あたりは、ほぼ初期衝動という感じで作ったの?

haru.:そう、見よう見まねです。デザインもそれぞれのページを担当するメンバーがやっちゃうとか。いま考えると、めちゃくちゃ大変だったなって(笑)。illustratorも知らずにWordでデザインしたり。いま見返すと、恥ずかしいんですけど、でもそれもヒストリーなので(笑)。

太呂:いまは経験もテクニックもついてきたから、作るとどうしてもクオリティは上がってきちゃうよね。でもわざと落とすというのも違うだろうし。どちらにしても、なるべく衝動的に作った方がいいよね。

haru.:vol.5から4年かかっているんですよね。これまでは作りたいという気持ちが湧いてこなかったから、あえて作らなかったんです。

太呂:ぼくもzineは何冊も作ってきたけど、作らないタイミングもあって、それはやりたくないのにやるのはzineに似合わないなと思ったから。だから、無理せず、やりたいときにやるのがいいかなって。

haru.:そこで無理しちゃったら、クライアントワークと区別がつかなくなりそうですしね。この4年の間に社会的にも個人的にもほんとうにいろいろなことがあって。ほっといたら色々なことがまた戻ってきて、何事もなかったかのようになるかもしれないじゃないですか。でも、コロナ禍を通しての自分たちの感覚の変化や、一日の過ごし方、人間関係の変化や変わらなかったことは、どこにも記録されていないと思うんです。そういう個人のヒストリーをはそのままだと忘れちゃうだろうから、vol.6がそうなるかはさておき、何かの形で残しておきたいんですよね。

角張 渉/ カクバリズム代表取締役

角張 渉/ カクバリズム代表取締役1978年仙台生まれ。兄姉の影響で音楽に傾倒する。上京して大学卒業後、レコード店でアルバイトをしていた2002年に、音楽レーベル〈カクバリズム〉を設立。YOUR SONG IS GOOD、SAKEROCK、キセル、二階堂和美、MU-STARS、cero、VIDEOTAPEMUSIC、片想い、スカート、思い出野郎Aチーム、在日ファンク、mei eharaなど、カクバリズムらしいとも評される、エッジの利いたアーティストを続々と輩出。

Instagram:@kakubariwataru

CAMPUSを買ったつもりが…。

角張:パソコンのモニターで見たときよりかっこ良いね。

太呂:角張のCAMPUSのイメージの原点はやっぱりビースティ・ボーイズなの?

角張:そうそう。『Check Your Head』のジャケット。すげえかっこよくて、俺もこういうの履きたいって。あと、地元の仙台の中学校の同級生で阿部くんというスケーターがいたんだけど、彼が履いていたのが、「CAMPUS」。当時、ぼくの地元ではヤンキーがスケートをするような時代だったんだけど、彼は一人だけでスケートしていて、服装も含めてクールで憧れだったんです。

太呂:なるほど。

角張:で、それもあってついに憧れのCAMPUSを買いに行ったんです。でも、CAMPUSを買ったと思っていたら、似ているGAZELLEだった(笑)。俺もこのCAMPUSで、ビースティ・ボーイズや阿部くんっぽくなるなと思ったけど、あれ、なんか違うなと(笑)。ちゃんと愛用はしましたけどね。

太呂:(笑)

角張:あとは、ユアソング(Your Song Is Good)のジュン(サイトウ “JxJx” ジュン)くんも履いてました。他にもGod’s gutsってバンドのタカヒロさんが履いていたCAMPUSがめちゃくちゃかっこよくて、ソールがなんかオリジナルみたいになっていて、なんでですか? って聞いたら、猫がなめてんだよって(笑)。それ本当ですか!? みたいな話があってね。みんな、紐をキュッと縛ってちょっと大きいサイズを履いていたり、原宿の古着屋の店員やハードコアのお客さんも履いていて、かっこよかったな。

太呂:かっこいいというのはボロボロに履きつぶされていたってこと?

角張:いやスマートに見えたんだよね。俺モッズとかも好きだったから、ゴツいやつよりスマートな感じが好きだったから。スニーカーはCAMPUSが抜きん出ていて、いまやこれじゃないと…くらいになりました。

太呂:角張にとっては、音楽の匂いが一番するスニーカーじゃない?

角張:そうですね。だからGAZELLEの時のがっかり感はマジ覚えていて(笑)。いまでも見ると、甘酸っぱい気分というかなんというか…。でも、GAZELLEは全然悪くないし、CAMPUSよりもかわいい感じでそろそろ履いてもいいかなとは思っているんだけど(笑)。

太呂くんの家でゆっくり話したいけど…。

ー角張さんと太呂さんとの出会いは覚えてますか?

角張:太呂さんとユアソングのジュンくんが武蔵野美術大学の同級生で、その縁ですね。ジュンくんがやっていたFRUITYというバンドを、ぼくがめちゃくちゃ好きで…、それが理由で宮城県から上京してきたくらい好きなんだけど。太呂くんの友達でBREAKfASTというハードコアバンドがあって、当時そのメンバーだった岡くんが、ぼくとバンドを組んだりしていて、それで(ライブハウスの)高円寺20000Vで出会ったのが最初かな。年齢で言えば、こっちが5歳下だから後輩という感じで。

太呂:あまり最初のことは覚えてないんだけど、2002〜2003年頃になるのかな。

角張:多分もうちょっと前かも。で、その後で太呂くんがギャラリーを始めると。いま思うと、NO.12 GALLERYは面白かったね。

太呂:ギャラリーを借りるにしても、広いからどうしようかなと。それで、角張と事務所を借りることになったんだよね。

角張:太呂くんとはそこから家族ぐるみのような付き合いが続いています。NO.12 GALLERYの頃は、太呂くんも変革期というか、いろんな人が出入りしてて出会いが広がっていた時期だったなって思いますね。みんな若くて、本当に面白い時期だったなと。ギャラリーは、15年やったんだよね?

太呂:そう、15年。

角張:だから、俺らからすると当たり前にあったものだから、若い人たちに言うと、あ、そうなんですか? って。とにかく、太呂くんは寡黙で優しいんだよね。ありがたいことに、時折こうやって呼んでもらって。半年に一度くらいのペースで太呂くんの家に行くんだけど、ゆっくり話したいのに子どもが風呂に入りたい、遊びたいって、なかなかできない(笑)。

カクバリズムならCAMPUSをどう料理する?

ー最後にCAMPUSの話をもう一度お伺いしたいです。

角張:CAMPUSの80’sの再販が、確か10年前くらいですよね? ここ(ソール)が黄ばんだようなオリジナル仕様で出た時は結構衝撃で。その再販以降、2足買いするようにしていて、家に結構あるんですよ。わかったのは、何足か買って、毎日順番に履いていくとあまり潰れないなと。CAMPUS1、CAMPUS2、CAMPUS3という感じで履いてましたね。多分みんなには同じに見えていただろうけど、実は日によって違っていたという(笑)。

太呂:相当履いているね。

角張:CAMPUSは、本当に人生で一番長く…、20年以上は履いてきたから。これまでは、泥まみれになるから、ボロボロのCAMPUSをフジロックに履いていって、最後にお別れしていたんだけど、最近スニーカーが洗えるコインランドリーが増えているじゃない?

で、洗ってみたら、結構きれいになるなって。太呂:もっと長く履けちゃうと。

角張:だからadidasの方、お仕事お待ちしております(笑)。映像に当てる音楽とか作りますから。

太呂:カクバリズムバージョンのCAMPUSとかは?

角張:これだけシンプルだから難しいよね。俺はこのソールのディテールが大事だなと思ってます。これ次第で雰囲気が変わっちゃう。こういうソールになっているのが重要で、ここが変に変わっちゃうと安っぽくなる。これは、ちょっと盛り上がっているソールも再現していて、いいなと。でも、CAMPUSとのコラボは夢だなあ。

太呂:どういじろうか?

角張:タン部分におれの顔とか? やっちゃダメなやつだね(笑)。あとは、コラボレーションは余分なことをしちゃいがちなんだけど、そういうことはしないで、あの時のこのモデルを出して欲しいというのはある。あとは、中敷きをカクバリズムコラボで作るのはアリかも。夢だねー!

井上風侑

井上風侑中学一年生。太呂さんと父親が小学校からの同級生の縁で、幼少期から家族ぐるみで交流が続く。最近はスケボーが楽しく、ホームは駒沢公園のパーク。かつてはサッカー少年で、憧れの選手はメッシ。スパイクもadidasのメッシモデルを着用していた。

友達と競争しながら腕を磨く。

太呂:スケボーの板、でかくなったね。サイズは18くらい?

風侑:そう、18。

ー風侑くんと太呂さんとの関係は?

太呂:(風侑くんの父)直之とぼくが小学校からの同級生で、その子どもというところから。一度(直之さんが勤める)DESCENDANTのカタログ撮影で、ロサンゼルスに一緒に行った時に、ホテルが3人部屋だったね。

ーDESCENDANT、WTAPSのデザイナーである西山徹さん、直之さん、太呂さんが同じ小学校の同級生だったんですか?

太呂:そうそう。で、風侑はウチの上の子と一歳違いで、同じ和光小学校に通っていて、最初の頃はサッカー少年って感じだった。風侑は、いつスケボーをやるようになったの?

風侑:小学4年生の春休み。

太呂:はっきりと覚えているね。何かきっかけがあったんだっけ?

風侑:コロナの自粛かな。小学校4年の3月にコロナが始まって、そこから友達6人ぐらいで始めた。骨折とかでやめていく人もいたりして、いまは2人だけでちょいちょい滑っている感じ。

太呂:誰がやろうぜ! って言ったの?

風侑:みんなの親がその前の年の12月に忘年会をやったんだけど、そこからなんかよくわかんないけど、忘年会もやったし、スケートやろうぜってなった(笑)。

直之:確かその前にどこかのスケボーのスクールに行ったんだよね。その話を友達の親にしたら、うちもやりますという感じで集まったのがその6人。最初は板もないから、周りから借りたりして。

太呂:でも、みんなが熱を持ってスケボーをやり始めたきっかけはあったの?

風侑:友達の誰かがうまくなると負けたくないって気持ちがあるから、それでみんな結構上手くなった。自粛期間が終わったら、サッカーはほぼやらなくなってた。

太呂:スケボーで滑る時は、どういうシューズが好き?

風侑:擦りやすいシューズならなんでも。

太呂:それはつま先の方がスッとしてるやつ?

風侑:うん。

太呂:今日実際に、CAMPUSを履いてみてどうだった?

風侑:adidasは元々履いているくらいだから、よかった。思ったよりも全然調子がいい。

太呂:色とかどう?

風侑:合わせやすいなと。これと似たような色のパンツも持ってるし、普段履きとしては結構使えそう。

最近の学校事情。

太呂:中学校はどう?

風侑:学校の授業はつまらなすぎる。

太呂:そうなの? 小学校と比べて?

風侑:小学校のときの授業の方が楽しかった、というか楽だったかな。いまは集中して聞かないとテストがやばいから、っていうつまらなさもある。

ー学校で楽しいことは何かある?

風侑:友達とスマホで遊ぶ朝の会までの時間。学校は朝の会から帰りの会まではスマホ禁止だから。

太呂:そのまま和光高校に行くの?

風侑:入りたい。友達がみんな行くから、自分が行かないと友達とも会えなくなる。

ー和光高校にそのまま進学するのは大変なの?

風侑:出席日数がやばかったら無理だし、提出物とかも忘れたらダメで。テストはいまのところ赤点じゃなければOKかな。中学一年から勝負はすでに始まっていて、提出物が少なかったり、遅刻が多かったりすると、大変だよって。

直之:提出物に関しては入学時にすごく言われた。入学式のお祝いのくす玉が割れて中から出てきたのが、「提出物は忘れないように」って(笑)。

太呂:(笑)。逆にそれだけやったらいいのか。

「中学生のおしゃれと習い事。」

太呂:お父さんは洋服関係の人だから、家に変な服ないでしょ?

風侑:いま着ているようなものしかない感じ。昔は自分で着る服を決めていたけど、パパに文句言われて腹立ったから、いまは選ばせる、みたいな。

太呂:(笑)。こういうのが好きというのはあるの?

風侑:特にないけど、小学生の頃のように、サッカーの服を普段着るのはいやだなって。中学生になってくるとちょっとおしゃれに目覚める人も出てくるし。

太呂:ちょっとおしゃれになってきたとか、頑張っているな、みたいな子がいるの?

風侑:いるけど、自分のおしゃれを貫くみたいな自分なりのお洒落をしているみたいな感じ。全身青緑とか、やりすぎで。自分なりにおしゃれしているんだろうから、ダサイとは言わないけどね。

太呂:(笑)。お父さんの働いてるブランドの服以外は何か着るの?

風侑:古着屋…、下北の古着屋とかいく。

太呂:音楽は?

風侑:あんまり家とかでは聴かない。クルマでどこかにいくときにパパが流しているのを聴くくらいで、ビースティ・ボーイズとか。ドラムをやっているからビースティ(・ボーイズ)の曲を練習したり。簡単で、ドラマの初心者向けの曲をいまやってる。

太呂:バンドを組むの?

直之:それがバンドを組むわけでもないし、家でもドラムは見せないんだよね(笑)。

風侑:楽しいからやっているだけで、渋谷でスクールに通っている。

太呂:そうなんだ。

風侑:ママにスマートフォンを買いたいと言ったら、ドラムと英語を習ったらと。やってみたらどっちも楽しかったから、そのまま続けている。

ーお父さんとか太呂さんの仕事がどんなものかは知っている?

風侑:うん、いまは。昔は服を作ってると聞いて、(ミシンで縫う仕草で)こういうことだなと思ってたんだけど、仕事場に行ってみたら、パソコンをいじってるだけだったから、想像と全然違って、この人仕事のこと嘘ついてた! 普通のサラリーマンじゃん! って。

一同:(笑)

太呂:今日撮った写真は、JOURNAL STANDARDというブランドのInstagramにアップされるかもしれない。何フォロワーぐらいですかね?

ー25万くらいですね。

風侑:え、25万も!

太呂:あれ、撮り直す?

風侑:大丈夫。結構やったつもりだから(笑)。