アーティスト、ミュージシャン、フォトグラファー、デザイナー……。表現を生業としている彼らの装いは、作品のエキセントリックさに反して意外にも、なんの取り留めもないことが多い(例外はいるが)。 しかし、彼らが生み出した表現物との関連性に思いを巡らせてみると、ずいぶんと見え方が変わってくる。

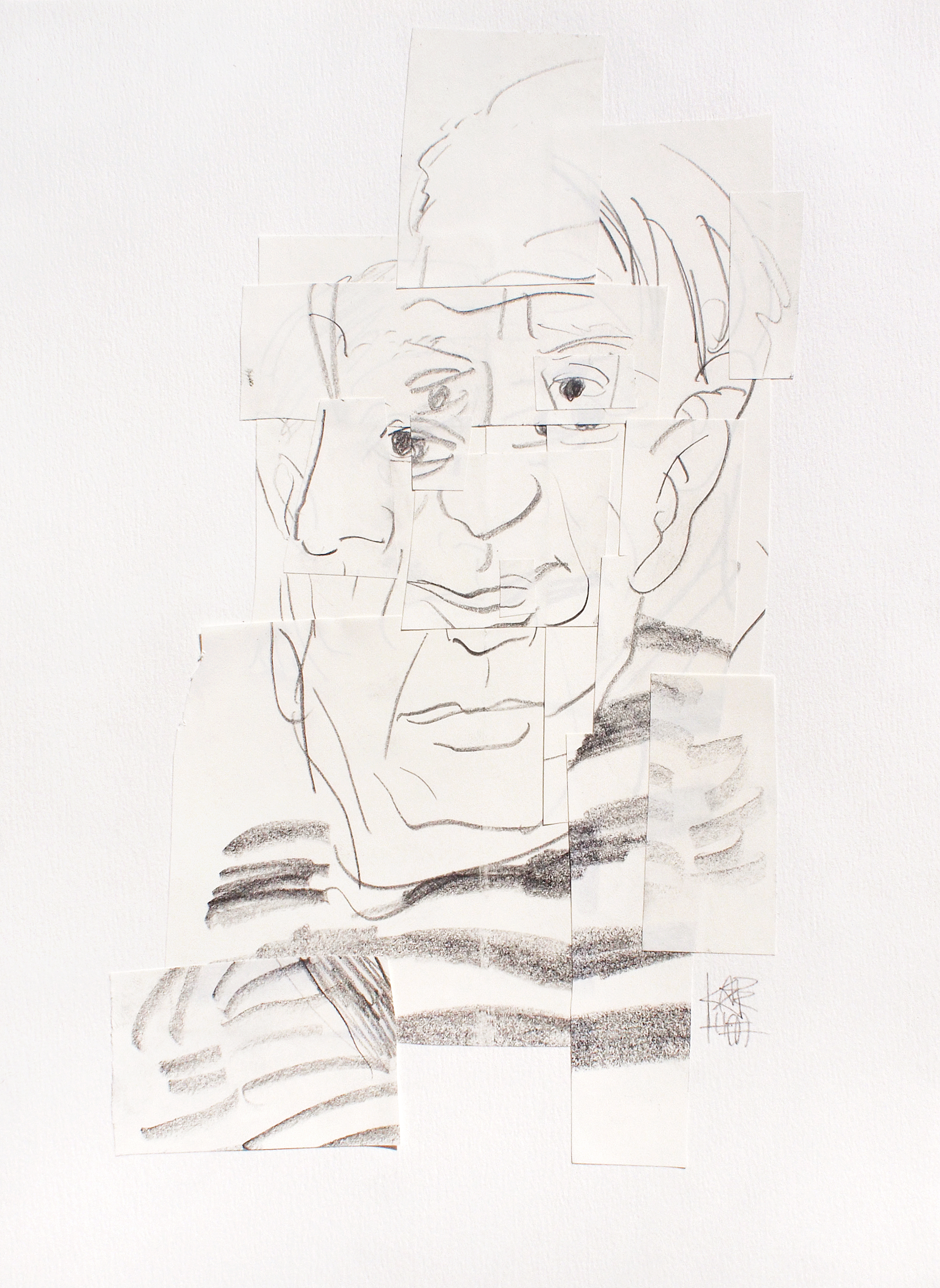

この連載では、画家の小磯竜也さんとともに「表現者と装いの関係」を、彼らの人生や作品と照らし合わせながら考察していく。ライフスタイルとファッションの強固な結びつきは今や言うまでもないことだが、彼らはそれを、いち早く体現していたのかもしれない。 道端から色を拾い、絵を描き、服を着る。第2回は、パブロ・ピカソと彼の装いについて。

絵・文 小磯竜也

編集 重竹伸之

パブロ・ピカソ Pablo Picasso(1881 - 1973)

画家スペイン生まれ、成年期以降の大半をフランスで過ごす。20世紀の芸術家に最も影響を与えた1人で、キュビスム・ムーブメントの創立者である。 諸説あるがフルネームは、「パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセーノ・マリーア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンディシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ」と、めちゃくちゃ長い。

小磯竜也 Tatsuya Koiso(1989 - )

画家 / アートディレクター / グラフィックデザイナー群馬県館林市生まれ、東京都在住。東京藝術大学絵画科油画専攻を卒業後、フリーランスの絵描き兼デザイナーとして活動を始める。2015年に中山泰(元Work Shop MU!!)の事務所を訪問。 面白い本などを見せてもらい刺激を受ける。 Yogee New Wavesや藤原さくらなど、ミュージシャンのジャケットアート、ポスター、グッズイラストなどを手がける。

先人の影が響いちゃう

好きなアーティストが1人いたら、その背後には何百人?? という先人アーティストたちがいて、そのアーティストたちの落とす影と影が重なる部分に濃い色の影ができ、自分もその上に影を重ねていく。影が響いちゃうのを誰も止められない。誰も影を無視できない。

前回は僕が影響を受けたデイヴィッド・ホックニーについて乱文を綴ったが、そのホックニーが影響を受けた1人として挙げているのがピカソだ。ホックニーは自身の絵画の中にピカソ本人やピカソの作品を登場させたりして敬意を表している。(『Artist and model (1973-74)』など)

今回はそのピカソと装いの関係について書いてみたいが、書けるのか…?

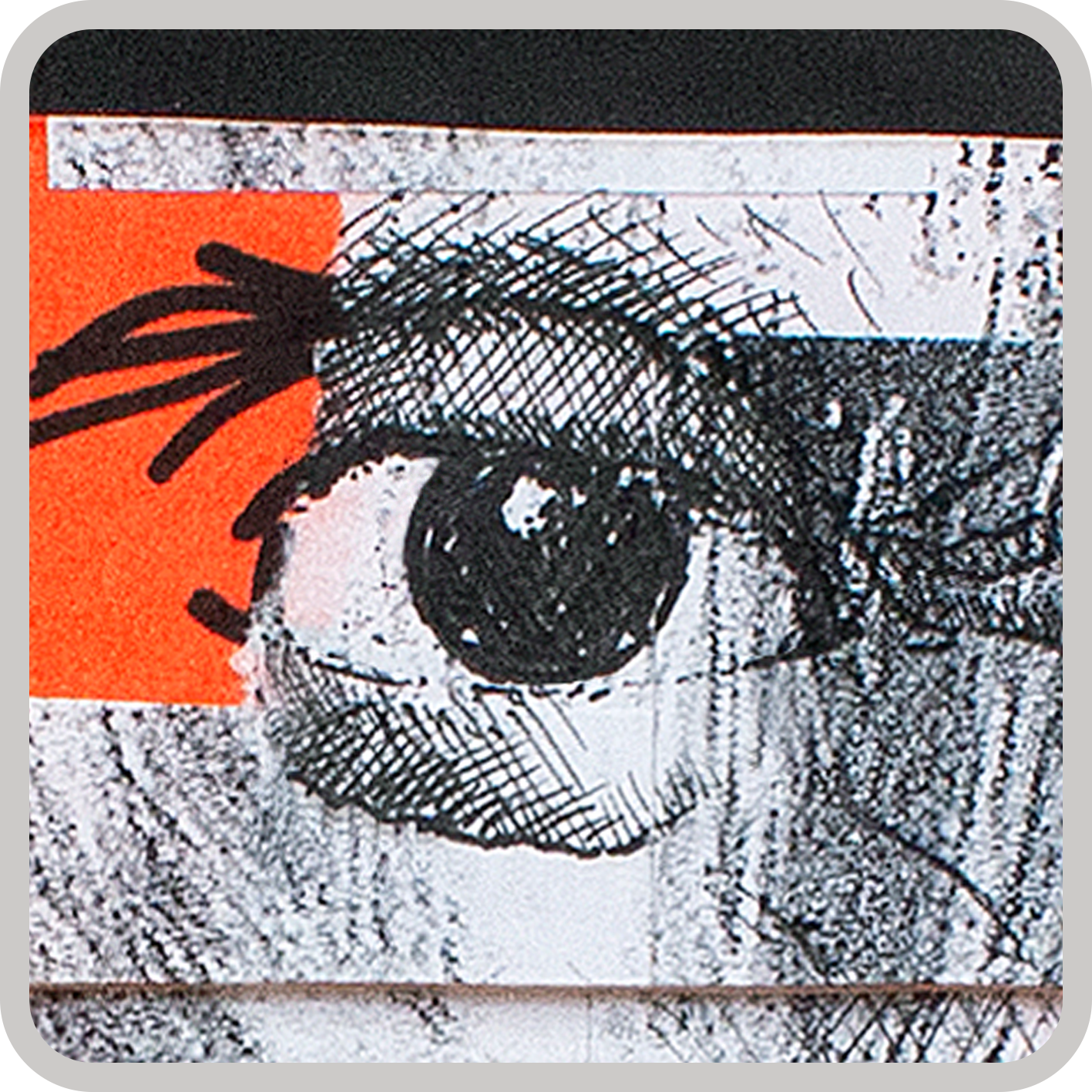

©Tatsuya Koiso

選ぶことは作ること

ピカソと言えばキュビズムが有名だが、キュビズムを推し進める上でピカソ(とブラック)が始めた手法がコラージュだ。別々に存在していた素材を組み合わせ、異なる視点を一つの画面に同居させる。ピカソのギターのコラージュをぜひ見てほしい。(『Guitar, Sheet Music, and Glass(1912)』)

その後、様々なアーティストの手でコラージュという手法も変化・発展していくことになるが、「選んで組み合わせること」が「作ること」になる、というのはコラージュの核だ。

無理やり服の話に繋げるわけじゃないが、僕の乏しい統計ではファッションに興味のある友人たちにコラージュが好きな人は多い(無理やり服の話に繋げた)。自分で服を作らなくたって、どれとどれを組み合わせようかと悩むこと自体がクリエイティブな思考だし、その日着る服をスタイリングするのは毎朝の創作活動だ。

また、コラージュには元ネタの意味を強く意識して引用する場合と、意味を壊して図像として扱う場合がある。違う年代に違う場所で違う人の手によって作られた服をいっぺんに身に纏うなんて不思議なことだよ。服を着るのは自分の体でコラージュをするようなもんだ。

深夜のコンビニでゼログラフィーア

もはやピカソの話じゃなくなってるが、ピカソらが始めたコラージュも時代と共に変化していく。

マックス・エルンストのコラージュに影響を受けた岡上淑子は、もともと洋裁を学んでいたためハサミと布に慣れ親しんでおり、学生時代に授業でやった雑誌の切り貼りがきっかけでコラージュに目覚めていく。

このことからもファッションとコラージュの距離の近さは感じるが、岡上の作品は『夜間訪問(1952)』 に見られるように、LIFEなどの雑誌に掲載されていた戦後復興期の報道写真にVOGUEなどのファッション誌から見つけてきた写真を組み合わせており、「その写真がどこから来たのか」というのを強く意識させられる。2019年に東京都庭園美術館で実物を見たが、紙をただ貼り重ねるだけじゃなくカッターで切れ目を入れて下に挟み込んだりと、絵の具のレイヤーみたいな物質としての面白さにシビれた。

また、コピー機の登場でコラージュの可能性はさらに広がりを見せていく。

リチャード・ハミルトンの『Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?(1956)』(タイトルなが〜)のように元の写真素材をコピー機で拡大縮小して合成したアナログ版Photoshop的なコラージュもあれば、ブルーノ・ムナーリが絵本『Little Yellow Riding Hood(1972)』の中でやっているゼログラフィーア(コピー機で原稿をコピーしながら動かすことで残像を作る手法)など様々。

そもそも原稿を複製するはずのコピー機を使って一点ものの図像を生み出すゼログラフィーアという手法は僕も大好きで、深夜のコンビニでよくやったものだ。コピー機のフタを半開きにしてDJのスクラッチよろしく原稿を動かす姿は怪しさしかないので店員さんに怒られないように気をつけてください。

©Tatsuya Koiso

半裸パンイチかバスクシャツ

すみませんピカソの話に戻ります。

ピカソが好んで着ていた、襟の広い七分袖のボーダーのシャツをバスクシャツと言うらしい。バスクシャツはもともとスペインとフランスにまたがるバスク地方が起源で、船乗りの仕事着や海軍の制服としても使われてきた。濡れても脱ぎやすい広い襟や、作業に適した短めの袖。これをスペインに生まれてフランスで活動したピカソが身につけるのはなんて自然な流れだろう。そういえばホックニーやウォーホルもボーダーのシャツを着てたな。

でもピカソのアトリエでの制作風景を検索するとけっこうな頻度で半裸パンイチだったりするし、やっぱ服も汚れないし裸がいいのかな。(ファッションのメディアで「裸がいい」を締めにしたらだめかなとも思いつつ)

最後に、ピカソの作品は凄いけどピカソはたくさんの女を不幸にした。美術史が男性中心の歴史であることを、ピカソという存在がより強く印象づけているのはたしかだ。

性別も人種も階級も脱いで、みんなせーので裸になれればいいのに。

担当編集より

BAYCREW'Sのアイテムでピカソになるなら

1枚目は、バスクシャツの伝統をなぞったホワイトベースにブルーボーダーのSAINT JAMES。永世定番ブランドの伝家の宝刀的アイテムであるだけに、何か自分の中で意味を持って着てみたいものです。

2枚目は、少し異なったアプローチでバスクシャツを再解釈した米富繊維(ヨネトミ)の1着。こちらはコットン素材のニット編みなので伸縮性があり、着心地にも優れています。フランスで誕生したアイテムを山形の工場で、Made In Japanで仕上げている、という点にもロマンを感じます。(重竹)