衣食住、という聞き慣れた言葉が示すとおり、僕たちの生活はこれらの三位一体で成り立っている。住まいと食事は、いうまでもなく必要不可欠だし、ここに入ってくるのは、まあ分かる。では、衣。つまり、ファッションとは僕らにとって、なんなのだろう? 確かに、洋服は着なければいけない。だから、道理やプロダクトどうこうではなく、考え方の話。僕らが普遍だと思っているファッションは、本当に普遍なんだろうか。

話を訊かせてくれたのは、編集者の都築響一さん。1970年代から現在に至るまで、現代美術、デザイン、都市生活を第一線で眼差し、編集してきた都築氏は、いつだってその向こう側にいる“人”と向き合ってきた。独自の視点で掬い上げたように見える氏のアウトプットは、蓋を開けてみれば常に多数派の“普遍”を捉えていた。氏にカメラとペンを持たせ、ロードサイドを走らせるのはいつだって、市井の人々の普遍的な生活だった。そしてそれは、メディアが得意げに映し出す幻想よりも強く、美しく、洗練されているのだ。

写真 今井駿介

文・編集 重竹伸之都築響一

1956年、東京都生れ。編集者、写真家。上智大学在学中から現代美術などの分野でライター活動を開始。「POPEYE」「BRUTUS」誌などで雑誌編集者として活動。1998年、『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』(筑摩書房)で第23回木村伊兵衛写真賞を受賞。2012年から会員制メールマガジン「ROADSIDERS' weekly」(www.roadsiders.com)を配信中。『TOKYO STYLE』(ちくま文庫)、『HAPPY VICTIMS 着倒れ方丈記』(青幻舎)、『捨てられないTシャツ』(筑摩書房)など、ファッションにまつわる著書も多数。

これから都築さんに連載を持っていただくということで、今日は他己紹介ではないですが、ワンクッションを入れたくて。番外編として、インタビューの機会を設けさせてもらいました。よろしくお願いします。

はい。よろしくお願いします。

半生的なところから掘り下げていければと思うのですが、まず、20歳の、上智大学在学中から平凡出版(現マガジンハウス)で働くようになったと。

ええ。バイトですね。使いパシリというか(笑)。

その頃、どういったものに関心があったんですか?

70年代に生きる、平均的な若者って感じでしたよ。関心事といえば、当時『POPEYE』に載っていたようなアメリカのカルチャーであったり、音楽、もちろん、ファッションも。

将来的に編集やライターの仕事に就きたい、と考えての行動ではなかったんですね。

まったく考えてなかったですね。『POPEYE』の中に入っている“読者の声”みたいな葉書で掲載されているアイテムの質問をしてて、それが文通になって「夏休みで暇だったら、バイトしてみる?」と言われ、面白そうだな、と思って編集部に通い始めただけですから。原稿を書くようになったのも、大学が英文科だったから海外の雑誌を翻訳していたんですが、「どうせ翻訳するんだから、そのまま原稿書けば?」ってなって、それから「この特集やる?」と。並行して、時給だったのが、1ページ〇〇円と原稿料になり、やがて編集部に自分のデスクが出来た、という感じです。

そのようにして20代を出版社で過ごして。

ええ。最初の5年間は創刊して間もない頃の『POPEYE』でやっていて、5年もやっていると、大学生だった読者が就職して彼らの生活も変化して、ジェネレーションがガラッと変わったんです。だからそういう人向けの、「『POPEYE』のお兄さん版みたいな雑誌を作ろう」となって、創刊されたのが『BRUTUS』。フリーランスだったぼくも誘われて、立ち上げから編集部にいましたね。そこで5年。

創刊したばかりのその2誌での10年間は、かなり濃そうですね。

当時の『POPEYE』は同好会みたいな雰囲気があって、チームで何かを作り上げていく楽しさがありました。デスクと呼ばれる人を中心にいろんなグループがあるんだけど、5〜10人で取材して、特集を作って、一冊を作っていく。海外の取材が多くて、もちろん楽しいんだけど、だんだんとそういうのにも疲れてくるんですよね(笑)。だから、『BRUTUS』をやるようになってからは、僕の記事に関わる人数は、少なくしようと思った。最終的には海外でも1人で行くようになりましたね。カメラマンは現地で雇って、撮影したフィルムだけ貰って日本に帰ってくる。そんなふうに仕事をするようになって。そうすると、実際に仕事をしている以外の時間は、知らない国の知らない場所で1人でいられますから、自分なりに面白い対象を見つけたり、仕事と違う時間を過ごせるなと感じて、物事を考える時間も増えていったんですよね。

そんな中で離れようと思ったのはなぜでしょう。

雑誌って、作り手側の新陳代謝がないと衰退していくんですよね。だから、10年もやっていればひと段落かな、って感じていたし、確かにやりたいこともやらせてもらっていたけれど、一方で、少しのんびりしたいな、と思うようになった。雑誌は発売日が決まっているから短時間で取材して、それを原稿にして、忘れて、また次に行く、の繰り返しですから。その反動もあってか、だんだんと時間をかけて一つの対象を追いたくなってきたんです。いろんな事情はありましたが、それが、マガジンハウスから離れた一番のきっかけですね。ずっといたら、また全然違う人生だったんでしょうけど。

それからは、どのように過ごしていたんですか?

当時はバブルで、出版業界も元気でしたし、仕事もわりとありましたから、単発の仕事をしながら生活していました。ネットは今ほど発達していなかったけど、原稿のやりとりはFAXでもできるし、東京に住む必要を感じなくなってきたので、京都に引っ越したんです。友達もたくさんいたし、東京と比べると、家賃も驚くほど安かったんですよ。

『TOKYO STYLE』と『珍日本紀行』について

メディアが見て見ぬふりをする“普遍”なものたち

#TOKYO STYLE #珍日本紀行 #地方と都会

『TOKYO STYLE』を出版されたのも、京都に住まれているときでしたよね。

京都に住みながら京都大学の聴講生になったり、たまに東京に戻って遊んだり、仕事したり、みたいに自由に生活をしていたら、自分よりも若い東京の子たちと知り合う機会が増えてきて、彼らはお金は持っていないんだけど、みんな楽しそうに暮らしていたんです。その子たちの部屋に行き始めたのが『TOKYO STYLE』をやろうと思ったきっかけでしたね。狭くてボロい家なんだけど、お金のない20代の頃なんてそんなの全然へっちゃらじゃないですか。お金がないなりに、欲しいものを安く買ったり、生活費のどこかを削って好きなモノを集めたり、みたいな人が多かったから、みんなごちゃごちゃしてる中で生活しているんだけど、こういう部屋をいっぱい撮影したら面白い写真集になるんじゃないかな、って思った。出版社の人たちに「こんなのどうだろう?」と提案したんだけど、誰も相手にしてくれなくて(笑)。だから自分でカメラを買って、撮影し始めました。

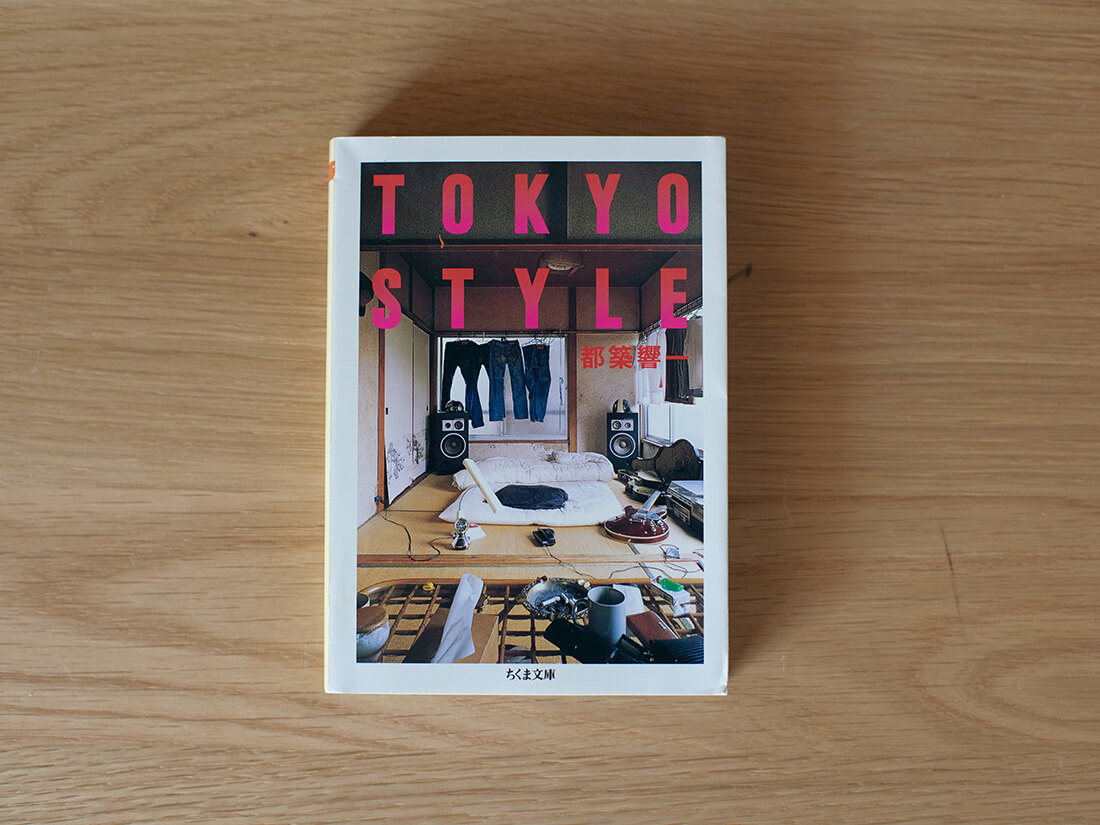

『TOKYO STYLE』

都築響一の代表作にして90年代を代表する名著。1990年初頭、バブル崩壊前後の都内で撮影された、なんでもないけどリアルな東京の居住空間。「豪華な写真集や分厚い雑誌に出てくるようなインテリアに、いったい僕らのうちの何人が暮らしているのだろう。でも小さい部屋にごちゃごちゃと気持ち良く暮らしている人間ならたくさん知っている。そして「スタイル」という言葉を使うとき、それはたくさん、どこにでもあるから「スタイル」と言えるのであって、自分のまわりにひとつも見つからないようなものを「スタイル」と呼ぶことはできない。マスコミが垂れ流す美しき日本空間のイメージで、なにも知らない外国人を騙すのはもうやめにしよう。僕らが実際に住み、生活する本当の「トウキョウ・スタイル」はこんなものだと見せたくて僕はこの本を作った。(序文より)」

見ていると、20代前半の頃に、友人の部屋に行ったときのような感覚になります。

家賃が安い部屋は、今も昔も基本は変わらないよね。もちろん、機械は進化するから現代の部屋にはブラウン管のテレビが置いてないとか、そういう変化はありますけど。部屋の作り自体は大差ないんですよ。都心部にだって、築50年で家賃3万とか4万のところは全然ありますし、そう考えると東京ってすごいなって思いますね。欧米とかではそんなに安いアパートなんて絶対ないもんね。ニューヨークで家賃300ドルの家なんて、そもそもそんな家はないんだけど、何が起きても不思議じゃない(笑)。お金持ちとそうじゃない人が隣り合わせでいられて、どっちも安全に暮らせるっていうのが、東京の面白いところですよね。

東京みたいにいろんなお店があって、どこも夜までやっているのであれば、狭い部屋でも街を自分の部屋の延長線にして過ごせばいいんですもんね。

そうだよ。安い定食屋とか、立ち読みできる本屋とか、友達がやってるBARとかが近くにあれば、全然事足りちゃいますよね。家には寝に帰るくらいでいいわけだし。

30年前の本ですが、すごく普遍的なところがあるように思います。

ビンボーって、普遍なんですよ(笑)。今も昔もあまり変わらないし、変化のしようがないんです。お金持ちはあれこれ最新の家電や洋服を買ったりして、変化を楽しめるんですけどね。

収入が安定していない若い子たちも安い古着を買ったり、家具や本、レコードを中古で買ったりするので、30年前の若者と同じような見た目、ライフスタイルかもしれないですね。

ああ、そうかもしれないですね。お金を使わなくてもお洒落はできますし、年収何十万で生きる、みたいな本とかあって「無理だろ!」って言われてるけど、家賃さえ安ければ正直、できちゃうと思う。貰い物ばっかりで生活している人だって全然いるし、都会は人が多いから、そういうことができますよね。

街中にも「ご自由にお持ち帰りください」みたいなのがあったりしますしね。

いらない食器とか置いてあったりするでしょ。だから、地方で若いと楽しく生活するのは難しいけど、都会はビンボーな人に優しい場所なのかもしれませんよね。“人が密集しているところならではの暮らしやすさ”ってのがありますから。

都会での暮らしを写した『TOKYO STYLE』のあとに『珍日本紀行』が出版されていて、こちらは地方での暮らしにフォーカスしているように思います。

『TOKYO STYLE』は東京の多くの人が住んでいる小さくてごちゃごちゃしている部屋の中を見て、『珍日本紀行』では、日本の土地の80%くらいを占めている田舎で、楽しいものを見つける。『TOKYO STYLE』はインテリアコーナー、『珍日本紀行』は旅行コーナーに置かれていましたけど(笑)、この2つは視点的には同じようなものなんですよ。メディアが報じているのは少数派の暮らしで、我々の生活って本当はこんなもんなんだよ、って。

『珍日本紀行(東日本編・西日本編)』

秘宝館、蝋人形館。町おこしが生んだ珍妙な博物館…。日本のロードサイドは俗悪・軽薄、地元の人間でさえ存在を忘れたい珍スポットがあふれている。でも、これこそがいまの日本なのだ。本当の旅を始めよう。美しくない、品のない、でもちょっと可愛い、素顔の日本へ!路傍の奇跡というべき全国の珍スポットを走り抜ける旅のガイド、北海道から沖縄まで、東日本編176物件。西日本編165物件。

※写真撮り忘れました。『珍日本紀行』で木村伊兵衛賞を受賞されている、ということは、『TOKYO STYLE』と同様に、撮影も全部ご自身でされてるってことですよね。

全部1人でやっていますよ。フィルムカメラの時代でしたから、フィルムをいっぱい持って、そのために車も買って。10万円でしたけど(笑)。走り回って取材して、東京に帰ってきてフィルムを現像して、原稿書いて、の繰り返しでしたね。

これも取材を想像すると、すごく楽しそうです。

楽しかったですね。今は情報が溢れすぎているから、同じことやってもつまらないと思うんですよね。「珍スポット 日本」とかで検索をかけると、バーっと出てくるでしょ、きっと。どこに何があるか一切分からないから、出会えたときの楽しさや嬉しさが段違いなのに。

『圏外編集者』にも記述がありましたが、地方で途方に暮れている中でふと金色の大仏とかと出会ったら、不思議な気持ちになりそうです。

「あ、僕が見つけたんじゃなくて、向こうに見つけられたんだな」と思ったことが、何度かありました(笑)。今の方が100倍取材はラクだと思いますけど、じゃあ100倍楽しいかと言われると、絶対にそうではないと言い切れますね。

簡単に辿り着いてしまうと、また違うんでしょうね。

ああいうのは自分が一番最初に見つける、みたいなところが醍醐味だったりするので、楽しくはないですよ。ネットに情報が載っているってことは、全部、誰かがやってる、誰かが行ってる、ってことですから。

『着倒れ方丈記』について

“服バカ”たちと販売員

#着倒れ方丈記 #訴訟 #曰く付き

『TOKYO STYLE』はインテリアコーナー、『珍日本紀行』は旅行コーナーに置かれていたということは、『HAPPY VICTIMS 着倒れ方丈記(以下、着倒れ)』と『捨てられないTシャツ』は、ファッションのコーナーかと思うのですが、『着倒れ』は、どういうところから始まったんですか?

『HAPPY VICTIMS 着倒れ方丈記』

エルメスやマルタン・マルジェラ、コムデギャルソンなどのハイブランドからナンバーナインなどの裏原ブランドまで、国内外のブランドのアイテムを収集し続ける人々を、都築響一が約7年間、のべ85人にわたり取材。衣食住のうちの食と住を削って衣に全振りする一般人の、日常的光景の記録。身体はひとつしかない、なんて理屈を超越した人間の可笑しみ、欲望、見栄、愛おしさ、眩さを、都築響一の視点で切り取ったファッション・ジャーナリズムにおける傑作。

雑誌『流行通信(編集注:INFASパブリケーションズが発行していたファッション誌。2007年に休刊)』の連載で。7年間くらいやってましたかね。『TOKYO STYLE』の頃にできた自分より若い友達の中に、ファッション好きの子が結構いて、なにやらすんごい数の洋服を持っているらしいと。それで、「どんな人たちがそうなってるんだろう、面白そうだな」と思って、軽い気持ちで取材を始めたら意外にも長く続いちゃった。

なるほど。

こういう人たちって、いっぱいお金を使っているのに、ショーとかには絶対に招待されないらしいんですよね。あとから知ったことですが、どうやらそれは、彼らの風貌が、そのブランドが提案している世界観に合わないから、らしくて(笑)。本当にヒドいことだと思うんです。身銭を切って買い物してくれてる人たちに、失礼ですよね。

ヒドい話ですね。

ブランドの人たちにも「自分のところの洋服をすごいたくさん集めている人いませんか?」って聞いたんだけど、どうも、あまり協力的じゃなくて。編集の人に頑張って探してもらってなんとか取材を続けていたんですけどね。とある回では、これってブランド側からすると、タダで2ページとか4ページとか広告をつけてもらっているようなものじゃないですか。だから、大喜びだと思ったのに、大激怒(笑)。でも、それでやる気が出ました。

ブランドは非協力的だったんですね。パリで開催されたマルタン・マルジェラの回顧展でも『着倒れ』を再現したインスタレーションが作られたりしていたので、てっきりブランド側も好意的だったのかと……。

ああ、ありましたね。マルジェラは、全然ひとこともなかったですけど(笑)。

(笑)。ブランドが協力的でなく、ときに怒ってしまうのは、なぜだったんでしょう?

ショーに呼ばない理由と同じで、ブランドが打ち出したい顧客のイメージと、実際の顧客のイメージに差があることが世に出てしまうと、都合が悪かったんでしょうね。“こういうかっこいい人たちが、私たちのかっこいい洋服を着て、かっこいい暮らしをしている”、ってイメージ戦略でやってるのに、実際は洋服だらけのアパートで、普通の人が、私たちの服をたくさん持ってる、みたいなことになっていて、それを『流行通信』という影響力のある雑誌を通して世の中に発表されたもんだから、「承認してません。やめてください」ってなるんですよね。

なるほど。すごい話ですね。

それこそマルジェラとか、デザイナーは喜んでくれるんですけどね。恵比寿のお店の撮影を依頼されたこともありました。いまはSNSとかありますけど、当時は、どんな人が買ってくれているかって情報は、デザイナーには入ってきづらい時代でしたから。デザイナーは、自分が作ったものを頑張って買ってくれる人を見るのが、一番好きなんですよ。セレブがぽんぽんと買うよりも。どうしても欲しくて、苦労して買ってくれる人が、一番愛おしいわけじゃないですか。

ということは、怒っていたのは……

ブランドを広める立場の人やイメージを作る人。「訴えます」なんて話に発展したのも一度や二度じゃなかったですよ。でもその度に「ええ、どうぞどうぞ」と(笑)。こっちは全部私物で、ブランドから借りてるわけでもないし、ましてや名誉毀損してるワケでもないですから。

これまたハードな話ですね。

ただ、日本の若いブランドは、協力してくれるところが多かったです。とあるブランドの人は「(取材に)俺たちも着いていっていいですか?」とか言い出して。「いいけど、どうして?」「俺たちも、買ってくれてる人がどんな人なのか知りたいんです」って。

そうやってマニアが生まれるブランドもあれば、そうじゃないブランドもきっとあるかと思うのですが、どういったところに違いがあるのでしょう?

いえ、どうでしょうかね。どんなブランドでも、マニアみたいな人は必ず存在すると思いますよ。それって、消費者から見ると、ブランドを構成する要素の半分はデザイナーの個性や思想で、あとの半分は販売員だからなんですよね。消費者にとって、販売員との関係性というのは、非常に大きい。話を聞いてみると、ひとつのブランドを収集する人って、イケイケな感じではなく、どちらかというと控えめな人が多い印象なのですが、そういう方々って、ちゃんとモノを言ってくれる店員さんを、すごく頼りにしているんですよ。なんでも勧めるわけでなく、ちゃんと理解した上で、自分に似合う、似合わないをジャッジしてくれる。すごく頼りにしている分、その店員さんが転職や異動だとかで別のブランドに移ったら、自分もそっちのブランドに移っちゃうんですけどね(笑)。

ブランドはデザイナーだけでなく、販売員も一緒になって作っている、と。

そのとおりかと思います。『着倒れ』を連載しているときはブランドの中の人と話す機会も多かったけど、そのことを、ブランド側が理解していないケースが本当に多かった。店員さんって、ブランドにとってすごく重要な要素のひとつなんです。実際、店員さんにつくお客さんって、たくさんいるでしょ。

逆に、売り方がイマイチだと、モノが良くても離れてしまうこともあります。

そうでしょう? カルチャーでも、なんでもそうなんですよ。

モノづくりをする上で、作り手は顧客と近い場所にいないと、感覚が麻痺してきそうですね。

うん、絶対そうだと思います。プロダクトの完成度が担う部分って、全体の半分でしかないんですよ。極論、傑出していなくても良いんです。それよりも「これを、この人に、どうやって当てはめるか」の目線を持つことが重要。洋服屋に限らずですけどね。だから、ブランドのショップにデザイナーが立つことも大事だし、展示があれば作家が在廊することも大事。作り手も、肌で現場の温度を感じるべきなんですよね。

たしかに、飲食店にも、小売店全般にも同じことが言えると思います。

本屋だって、書店員がどれほど重要か、ってことが『本屋大賞(編集注:全国の書店員が「いま一番売りたい本」を投票で選ぶ文学賞)』でちゃんと浸透してきたわけでしょ。作家を立てた偉そうな賞よりも、消費者は現場の意見を一番に信用するんです。ファッションも、同じようになると良いですよね。

そう思うと、ファッション業界って少し整備されていない部分がありますよね。

うん、『着倒れ』をやって、なおさらそう思うようになった。服好きの子はどんどん出てくるけど、特にハイブランドは、それを上手く利用しちゃってる感じがしますよね。アートなんかにも同じことが言えるけど。

ちなみに、『着倒れ』を連載していたのは15〜20年ほど前ですが、その間に、ファッションの楽しみ方やブランドのあり方が随分と変わったように思うんです。

ええ。いま、ああやって過剰に消費しているのはお金持ちの人が大半かもしれません。収入と支出のバランスを上手に取れる人が増えたんでしょうね。たとえば、一般的に収入の3分の2が家賃や生活費とかで、3分の1が趣味に使えるものだとしても、『着倒れ』に載っているような人たちは、明らかに買いすぎでしょってくらい洋服を買うわけで、当然、別でシワ寄せがくるんですよね。こんな高い洋服を着ているのに、4畳半の風呂無しアパートに住んでる……みたいな。でも、そういう人の方が切実な気持ちで洋服を買っているので、僕としては会って、話を聞いてて一番楽しい。だけど、世の中的にはそういう人はバカにされてますね。収入の大半を洋服につぎ込んで、あとはいつも牛丼ばっか食ってる……そんな人は、頭がおかしいとみなされるじゃないですか(笑)。

”服バカ“なんて言葉もあるくらいですが、正直、もうちょっと考えたほうが良いのでは、と思います。

そうでしょう。でも、これがレコードだったらどうですか。「レコードを買いまくってて、ボロボロの部屋でレコードに埋もれて暮らしてる」って言われると、なんだかいい感じに聞こえるじゃないですか(笑)。これが本だったら? 「本が一万冊ある狭い部屋で暮らしていて、いつもカップラーメン食いながら本を読んでる」って言われると、えらいな、すごいなってなるじゃないですか。

確かに、印象が全然違いますね。

この差はなんなんでしょうかね。洋服にお金を使いまくるのはバカ、って考えるのは、なぜだろう? バランスを崩して何かにのめり込む楽しさは、なんでも一緒なのにね。人はそれが、本だとえらくて、音楽だとカッコよくて、洋服だとバカ、みたいに、勝手なイメージで上下やヒエラルキーを付けるんですよね。

高円寺の住宅街とか歩いてても、ボロいアパートからすごいお洒落な人が出てきて「へぇ〜」って思ってしまうことがあります。

そんな高い服を着るなら、その支出を少し家賃に回して、もうちょっといいところに住んだほうが良いのでは、って思いますよね。それが普通です。でも、彼らからしたらそんなのはつまらない生き方なんだよね。彼らには、いろんなことを後回しにしてでも、欲しいものがあるの。それって、すごくハッピーなことだと思うんです。だけれど、そういうものがない人は「収入と支出のバランスをとって、クオリティオブライフを考えなさい!」って上から目線でモノを言うんですよね。

結果として無味無臭で、平均的な人間が増えていく、と。

ミニマリズム的な思考といえばそれまでなので、否定はしませんけどね。でも、それだけ熱中できることがあるのは、すごく素敵なことだと思うんです。『着倒れ方丈記』に出ている人は、それがたまたま洋服だったってだけで。特に若いうちは、周囲が止めても止まらないほど好きなことがある、ってのが、一番ハッピーなんじゃないかな。

本書内では、そんな着倒れたちが85人も収録されているので、エネルギーというか、“圧”がすごいです。

あんなに長続きするとは思ってなかったですね。数回だけやってみよう、って感じだったのが、意外にも続いてしまった感じです。

先ほどの『珍日本紀行』もそうでしたが、そのパターンが多いんですね。

ほぼ全部そうですよ。取材対象の全貌がわからない状態から始めるので、プランの立てようがなくって。ネットとかにも情報がないから、予備のリサーチとかもできないわけですし。だから、やってみてもすぐに終わっちゃう連載とか、全然あった。「これは面白いな」と思っても、深堀りができて、続けていけるかどうかは、毎度、やってみないとわからないんですよね。

『捨てられないTシャツ』について

Tシャツは現代の民俗学

#捨てられないTシャツ #白川郷 #欲しいと感じるものがひとつも載っていないファッションの本

『捨てられないTシャツ』

メールマガジン『ROADSIDER’S Weekly』の企画からの初の書籍化。70枚のTシャツと、70とおりの物語。有名無名を問わず70人が語る捨てられないTシャツのエピソードには、人生の溢れる喜怒哀楽がある。Tシャツという現代の戦闘服をめぐる“ファッション・ノンフィクション"。出演者はみな匿名だが、誰もが知るあの人やあの人なんかも参加しており、赤裸々なエピソードを披露している。

都築さんのことをご存じでなくても、『捨てられないTシャツ』のことは知っている、という人も多いと思います。

あれは僕のメールマガジンで連載していた企画を書籍化したもので、“着ないんだけどなんとなく捨てられずに持っているTシャツ”をいろんな人から集めて、僕が写真を撮って、そのTシャツにまつわるエピソードを寄稿してもらって作ったものです。本当はもっとやりたかったんだけど、本にすることは決まっていたから、これ以上量があっても(本が)厚くなりすぎるって事情があって。発売してからも「私も出たい!」って声が、本当にたくさんあったから、しばらくはInstagramでやっていましたけどね。

Tシャツは、誰でも持っていますもんね。

本の中では50枚(編集注:正確には70枚)くらい紹介したのかな? 本当にみんな1枚も被ることなくバラバラで、話も全部面白かったんだけど、それも踏まえて欲しいと思うものは1枚もなかった(笑)。でも、それでいいんです。本当にユニークなTシャツは誰も欲しがらないってのが分かって、面白かったですね。

持ち主の色がつきすぎているというか。

本人は捨てられないのかもしれないけど、“白川郷”って文字がデカデカとプリントされているのとかさ、誰もいらないでしょ(笑)。『捨てられないTシャツ』は、“欲しいと感じるものがひとつも載っていないファッションの本”なんです(笑)。出演者は全員、友達関係やクチコミで募ったんだけど、そんなふうに簡単にできちゃうくらいのものなんですよ。

ぼくも実家のタンスとかに、何かしらヤバいやつがあるような気がします。

甘酸っぱい思い出が詰まったTシャツがあるんじゃないですかね。もう何年も着ていないのに、お母さんが捨てようとしたら怒る、みたいなね。みんなだいたい、何かしら持ってるんです。普段着からしてTシャツをあんまり着なさそうな女の人とかも、大抵は部屋着にしてるだとかで持ってる。みんなそれぞれ大切にしている洋服とかはあると思うけど、個人的な思い出がくっついてるものってなると、やっぱりTシャツが一番多いのかもしれないですね。

プリントとか入ってるからなんですかね?

どうなんでしょう。それもあるかもしれないですが、若い頃でも買える値段、というのが大きいかもしれませんね。高い革のコートとかにも苦労して買ったエピソードがあるかもしれないけど、Tシャツの思い出とはなんとなく種類が違いそうですよね。

確かに、若い頃の思い出とともにあるというのは、ひとつ大きな理由かと思います。

あとは、洋服ってデザインや素材、着心地が優れているかで上下関係ができるものだと思うんだけど、Tシャツだけは違うんですよ。形はどれも“T”だし、素材も着心地も、そこまで大きな差がない。絵柄の被らなさが命である一方で、バンドTシャツみたいな、ファン同士での共通項になることもある。そういうふうにして成り立つ、唯一のファッションアイテムなのかもしれないですよね。

日本に限らず海外版も容易に想像できるような、普遍的な企画ですよね。

無限にできると思いますよ。それこそ、ベイクルーズさんだって、スタッフがたくさんいるんだから、毎週1枚更新でも10年間くらい続けられそうじゃないですか。

ファッション販売の人はわりと定期的に服を手放す人も多いので、持っていないかもな、と思ったりしてます。

いえ、絶対ありますよ。黒歴史が詰まったやつが(笑)。学生時代、バンギャだったころのやつとかね。モノを手放しがちな人が手放さずに持っているものなんだから、きっと、とんでもないやつがあると思います。

確かに、捨てずに持っていてもそれほどスペースになりませんもんね。

これ、スニーカーとか、ジーンズとか、他のモノだったら面白くならないと思うんですよね。Tシャツの絶妙な安っぽさが良いんです。高くてもせいぜい1万円とかじゃないですか。

それにスニーカーとかだと、他の人と被ったりもしてきそうですよね。

そうでしょう。手作りとかもできないワケだし。

Tシャツは手作り、手書きとか全然ありますもんね。

誕生日パーティで着させられたやつとかね。そんなの、パーティで着たらもう二度と着ないでしょ(笑)。それでも、捨てられずに持っていたりするんですよね。

ぼく個人的に『捨てられないTシャツ』がすごく好きで、いつかこういうのやってみたいとずっと思っているんですよね。

全然、社内でやったら良いですよ。企画の特許とかないんだから(笑)。すぐにできると思いますよ。

都築さんに直々に公認していただけるのでしたらモロパクリにはならないので(笑)、いつかやってみようと思います。

こういうのは、いっぱいサンプルがある方が面白いんだから、全然やってくださいよ。1000枚も集まれば、現代のファッションを記録した民俗学になると思うんです。10年後にすごく貴重な資料になりますよ。うちのメールマガジンでやってほしいくらいです(笑)。

“普遍”と“洗練“について

ファッションと呼べるのは3割、あとの7割は“ただの着るモノ”

#普遍 #洗練 #農協

以前に、世の中の洋服で、いわゆるファッションと呼ばれるものは3割程度、と発言していたことが印象に残っているのですが、そうなると、残りの7割は?

アパレル、ってことになりますね。要するに、“ただの着るモノ”。デザイナーの名前で売られていない、単なる洋服、ってことですね。

いわゆる量販店で売っているような。

そうそう。ファッションセンターとか、紳士服のお店とか。イオンタウンにあるような衣料品店や、商店街にあるようなブティックとかも、そうですね。アパレル業界に身を置いているなら、そういうところにもたまに行ってみてもいいかもしれませんね。自分たちの世界の“周り”、というか、外側というか。7割の人は、どんなところで洋服を買っているんだろうって。みなさんが普段触れている洋服とは全然違う、見たことないようなものがたくさんあるわけじゃないですか。「誰が買ってるの?」って思うようなお店って街を歩いてるとたくさんあると思うけど、みんなしぶとく生き残ってるワケですし。

我々は外側だと思っていたけど、実は外の世界の方が大きくて、世の中としては我々が外側だと思っているものこそが普遍なんですよね。

そのとおりなんだけど、長年その中にいたら、それがすべてになっちゃうのも不思議ではないんですよ。すべての会社員、どんな業界でも、大体そうだと思います。すごい美味しいイタリアンを10年間追求し続けてる人がいる一方で、毎日牛丼食ってても大丈夫、って人がいることを、知っておいた方がいいよな、と思うんです。街の洋品店とか行くと、びっくりするもんね。店内にはたくさんの洋服があって、こういうのを、どこの会社の誰が作って、どういうふうに日本中に広まっているんだろう? って、不思議に思うんです。欲しいものはもちろんゼロなんだけど(笑)。イマドキはその辺のオヤジなんかもユニクロで買っちゃうわけだから、なおさら「誰がこれを着てるんだ?」って思いますよね。でも、誰かが着てるから存在し続けるんだよね。

アノニマスでいて、ある意味で平均的な洋服ってことになるんですかね。

平均、のはずなんだけど、自分の周辺を探しても、あんなオヤジくさいポロシャツとか着てるやつ、1人もいないじゃん(笑)。だけど、日本中どこでも売っている。“ファッションデザイナー”ではない作り手が、たくさんいるんですよ。こんなに視界に入ってくるのに、それを無視するのも気持ち悪いなって。

風景になってしまっているのか、恥ずかしながら深く考えたことがないです。

風景になっているってことは、それだけいろんな人が着てるってことなんですよね。平日の昼間のパチンコ屋には着てる人がいたりするんだけどさ。そういう人たちのファッションチェックがあれば、見てみたいですね(笑)。

お洒落に気を使っている人以外も、当然洋服を着ているわけですもんね。

そうだよ。ご飯もさ、お腹がいっぱいになればそれでいいやって食べている人の方が多数派でしょ。みんながみんな、毎食美味しいものを探して、高いお金を払って食べているわけではなくて。

最後に、「洗練はお金や情報のあるなしじゃない、着ていることに自信を持つことが洗練だ」と何かのインタビューで都築さんがおっしゃっていて、そのとおりだなと思って、すごく痺れたんです。ここでいう“洗練”は“似合う”と、ニアリーイコールだと感じたのですが、いかがでしょうか?

うん、ほぼイコールでいいと思う。つまり、洗練するには、とにかく着続ける、ってことが大事だと思うんですよね。田舎のじいさんが被ってる農協の帽子とか、最高じゃないですか。 "JA”とか書いてあって、もともと何色だったの?ってくらい色褪せてるやつ(笑)。あれは別にスタイルとかじゃなくて、何も考えずに50年とか被り続けてああなってるんだけども、顔の一部かってくらい似合っているし、めちゃくちゃキマってる。

確かに、年配の方の意図してない着こなしの上手さには驚いてしまうことがあります。

ずっと着続けることでその次元に到達すると思うんだけど、それって、やっぱり難しくて。「何その服? おかしいよ」って指摘する人がいるからなんですよね。ちっちゃい頃からいつも同じ野球帽を被ってる子とかに「なんでそれいつも被ってるの? ニューエラってブランドがあるから、そっちにしなよ」とか言って。言われた方は「そうか、おかしいのか……ニューエラ買ってみよう」って流されていっちゃう。その帽子を気に入って被っていたとしても。

自分の経験を顧みて、言ったことも、言われたこともあります。

みんな善意で言ってるんだろうけどさ(笑)。でも、耳を貸さないことが、洗練への第一歩。人や雑誌から言われたことだけをしていると、どんどん洗練からは遠ざかっていくわけですよ。トレンディにはなれるけどね。トレンディであることと洗練は、全くの別物。君にこれは似合っていない、おかしいって言われたとしても、10年着続ければ、必ず似合ってくるんですよ。夏に革ジャンを着て「これが俺のパンクスピリットだ!」とか言ってたって、50歳までそうあり続けていれば、それはもうその人のスタイルなんです。

筋を通す、というか。

そう、筋を通すの。筋が通らなくなっちゃうのは、人に邪魔されるからなんです。Tシャツにでっかい犬のプリントが入ってて、友達には「なんだそりゃ?」って言われるかもしれないけど、本当に犬が好きならそれでいいじゃないですか。映画『ブルース・ブラザーズ』が好きで、年中スーツで、白いワイシャツを着ているのだって、暑苦しいかもしれないけど、ずっとそのスタイルであり続けるんだったら、それは“かっこいい”んですよ。周りから浮いてて、一緒に歩きたくないなって思われたとしても、自分が好きなら、それで良いんです。

こいつと歩きたくないな、ってのは人のファッションに物申す上での常套句な気がします。

「じゃあ、俺は1人で歩くよ」と言える強さが、洗練には必要なんでしょうね。

編集後記「似合うから着るんじゃない、着てるから似合うんだ」。人生の教訓にしようと思います。ある日突然、なんだかしっくりきていなかった洋服に袖を通したら「あれ? 似合うようになっているな」なんて経験、誰しもにあると思います(逆もあると思いますが)。今後、もし友人の服装や髪型に対して「ん? あんまり似合ってなくない?」と思うことがあっても、指摘するのは無粋。金輪際、やめましょう。いま、眼と身体に馴染ませているところなんです。

というわけで、現在、文化的観点から見たファッションの面白さ、奥深さを伝えていくため、いろいろと画策しているところです。ひとまずは都築さんの連載、そのほかも9月頃にはスタートできる予定なので、楽しみにお待ちください。(重竹)取材当日に発売された都築さんの最新書籍を紹介します

『Museum of Mom's Art 探すのをやめたときに見つかるもの』

2022年1月から4月にかけて、東京都渋谷公園通りギャラリーで開催され大きな話題を呼んだ展覧会〈Museum of Mom’s Art にっぽん国おかんアート村〉でキュレーターを務めた都築響一が十数年間探索し続けた「おかんアート」が珠玉の1冊に。軍手人形、リボン人形、折り紙手芸からチラシかごまで、350点をフルカラーで収録。