2000年代のランニングシューズを再構築したニューバランスの「1906R」は、アスリート向けのパフォーマンスシューズが出自ながら、ファッショントレンドの気流に乗り続けている。エディフィスとイエナのエクスクルーシブによる淡いグレーやグレープでまとめたスウェード素材のニュートラルなデザインを眺めながら、その意義や解釈をスニーカー業界の重鎮、mita sneakersの国井栄之さんと、MANUSKRIPTの編集者、小澤匡行さんが語り合いました。

Photo_Keita Goto[W]

Composition&Text_Masayuki Ozawa[MANUSKRIPT]

小澤:お疲れ様です。国井さんとは、もう20年以上のお付き合いになりますが、こうしてパブリックに対談するのは初めてかもしれないですね。

国井:たしかにそうですね。よろしくお願いします。

小澤:僕は基本的に取材する側のスタンスだったので。今回も対談とは言ってもつい聞き手に回ってしまうかもしれませんが、お願いします。

国井:小澤くんもそうだけど執筆される方って、ジャーナリズムで動いているから先入観で入らないですよね。最終的に何か答えを導き出すとは思うんですが、最初は見て、意見に偏りがない。それが仕事だと思うんですが。僕らは靴屋だし、エディフィスみたいな服屋はそっちの先入観が入りますよね。

小澤:僕はスニーカーの仕事をしながらファッションで編集をしているから、お互いにお互いを翻訳して伝えるのが役割だと思っているので、自分の主張っていうのは、ある意味ないかも。幸せなことに双方向から学べる貴重な立場ゆえに、蓄積されていく情報や感覚は独特かもしれません。

国井:両方の言っていることを理解できるから、ある意味で答えがなくて。でもその答えがないことを続けていく楽しさはきっとありますよね。

小澤:と、いう中で今日はエディフィスとイエナのエクスクルーシブで発売されるニューバランスの「1906R」のお話しです。国井さん、先週までパリでしたよね。足元視察はされましたか??

国井:ニューバランス多かったですよ。あとはアシックス。アディダスのサンバもやっぱり多かったですが、感度が高い人はウェールズ・ボナーのサンバでしたね。まぁでもとにかく寒すぎて、正直言ったら全体的にスニーカーどころではなかったかも(笑)

小澤:みんな1月のパリは二度と経験したくないって言ってました。

国井:他のメーカーは目立ったモデルが限られる中で、ニューバランスは階層があったイメージ。高価格帯のメイド(USA・UK)と、「シフテッド」シリーズのハイブリッド品番(「57/40」や「XC72」など)、あとはもうちょっと廉価版というか。Y2Kアプローチのアジア製も見かけたり、ブランドとして縦軸のバランスがとれていると感じました。

小澤:特にファッションウィークなので、服ありきでスニーカーを履いている人たちですよね。となると足元が主張するハイプな靴よりも全体のバランスを考えた靴を選ぶ人が多い。でも、最近はちょっとテッキーなデザインが支持されているように思います。

国井:今だとオンですかね。ただ世代にもよるかも。若い子たちはアシックスやサロモンなどを今のムードにフィットするように選んでいると思いますが、僕たちみたいな世代は、知的にというか、インテリジェンスに見えるためのスニーカーを選り好みしている感じ。さらっと綺麗に、そして上手にニューバランスを履いている人が多いなと思いました。

小澤:服と足元の調和で考えると言うか。掛け算でない感じですよね。

国井:日本だと、どうしても足元をメインに考える人も多いから、やはりパリはファッションの国だなと感じました。

小澤:そして「1906R」の話に戻るのですが、これはとても絶妙なポジションでうまくやっているモデルだな、というのが実感です。ファッションとスニーカーの世界の中間にいて、双方にリーチできている気が。Y2Kの影響ですかね。

国井:オリジナルの話をすると、これと対になるのは小澤くんが今日履いている「2002R」ですよね。当時はメイドのプレステージモデルで「2002」が出て、同じツーリングを使ってパフォーマンスで発売されたのが「1906」だったんです。

小澤:その流れは意識して今日は履いてきたつもりです。でも同時に展開していたんですか?

国井:はい。でも今回(近年復刻されている)「2002R」と「1906R」に関しては、当時のツーリングではなく「860v2」のそれを流用しています。そのもっと前にお披露目されたSneakersnstuff(スウェーデン発のショップ)のエクスクルーシブで発売された「860XE」は2020年のパリのファッションウィークでお披露目されたんですよね。バイヤーたちがパリの街をガンガン歩き回るのに適しているってアプローチで。

小澤:グレーにヴォルトカラーのですか。コレクションは1時間刻みであちこちでショーが開催されるから、移動が本当に大変。たしかに歩きやすいニューバランスのランニングは向いていますね。アシックスやオンの着用率が多かったのも、偶然ではない気もします。

国井:実際に「860」がファッション界隈にじわじわと広がったのは「ダッドシューズ」のトレンドの流れでした。「2002」が復活したタイミングも同じ文脈です。

小澤:2020年って、ちょうど「ダッド」から「Y2K」にトレンドが移行するような時期でした。レディスの方がその言葉に食いつくのが早かったと思いますが、スニーカーはどうシフトされたと思います?

国井:個人的には「ダッド」は「ノームコア」のトレンドの流れだったと思うんです。その大きな反動が「Y2K」だと思っていて。ファッション的にいうと、その2つって真逆じゃないですか。でも僕は「ダッド」と「608」などのBBQシューズが同義語に括られたことに違和感がありました。

小澤:アメリカの郊外に住むお父さんの休日スニーカーですよね。たしかにデムナ・ヴァザリアやマーティン・ローズがその流れを作った記憶があります。

国井:そう、でもあれはお父さんが一番張り切るタイミング、つまりBBQで履く靴であって、「ダッド」かと言われると靴屋の僕らからするとちょっと違うな、と。だからランニング系譜の「860」はタウンユースのリアルなダッドシューズなんですよね。

小澤:そこ、すごく曖昧に感じていて、スティーブ・ジョブズが履いていた990番台のニューバランスは確かにノームコアの流れでフォーカスされたのに、いつの間にか「ダッド」扱いになった。USのVOGUEでもダッドの文脈で「990」が紹介されていたりして。僕も「2002」や「860」のデザインは、オバマ元大統領が休日に履いていたアシックスが注目された一環。屈託なくいえば、ファッションの観点からの「履きやすくてダサい靴=ダッドシューズ」にすべてが公約された気もします。

国井:でも小澤くんも感じていると思うけど、そもそも「Y2K」が90sの延長っていう人、多くないですか? でも実際に2000年代ってストリート的には80s回帰だったはずです。

小澤:確かにキックスブームでした。

国井:僕らもWU-TANG CLANのニューアルバムでプーマの「プーマスウェード」を履いていたU-ゴッドに触発されて、「プーマ スウェード MID」を作ったりしたし、あれも80年代の流れでした。

小澤:懐かしい。「580」が盛り上がっていた中で、ヘクティクとMITAが一緒にやったやつですね。あの頃はヒップホップの文脈だと気づいていませんでした。

国井:その時代を生きていない人が年代を正確に把握できるはずないから、曖昧になる。だからいろんな事象が今の解釈で繋がっているのは面白いかもしれません。

小澤:世代間の解釈の違いの大きな原因は時差なんでしょうか。事実が改竄されるのは良くないけど、湾曲していくのはトレンドという観点では正しいかもしれない。僕らは歴史の教科書を作っているわけじゃないですし。ただ僕が2000年代80年代の流れが広がったと思う主観は、メーカーの主導で周年企画をやるようになったのが大きいと思うんですよ。ネットが発達し、グローバルに情報が均一に行き届くようになって、メーカーが情報を整理し始めた。だから80年代生まれの名作が、20周年とかで改めてフォーカスされるようになったと認識しています。

国井:それもありますね。ただメーカーが直接周年を祝うのは、良いケースとそうでないケースもありました。ヒストリーを伝えるって、本来は小売店の役割で、メーカーが昔話を面白がるってなかったじゃないですか。そうなると一つのカルチャーに話が寄せすぎてしまって、ユーザーを限定してしまうこともあったり。

小澤:確かに、小売店それぞれの個性でストーリーを伝えれば、事実で盛り上げることができた。それが90年代のストリートのムーブメントだったはずが、その予測不能なムーブメントをメーカーがコントロールしたかったのはありましたね。

小澤:話が核心に入っているのか、脱線しているのか自分でもよくわからなくなってきましたが。やはり「1906R」は世代間やファッションとスニーカーの価値観の歪みがうまく機能した成功例ではありませんか?

国井:オリジナルの時も僕はニューバランスの人に「騙されたと思って履いてみて」って渡されて、履き潰すまで履き込んでしまったという思い出深いモデル。パフォーマンスシューズとしての「1906R」は、知ってはいたけど通りませんでした。

小澤:僕はほとんど認知外でした。「2002」って2011年でしたっけ? 「2001」の発売からかなり時間も経っていたし、プレステージ自体の関心が世の中から薄くなっていたような。2010年前後は突出したテクノロジーより「990」番台のふわっとした「履きやすさ」とかニューバランスを履きこなすスタイルが注目されていた頃だったから、国井さんの体験はとても貴重です。

国井:オリジナルのツーリングはフルレングスでABZORB(アブゾーブ)が搭載されていたんですよ。でも今回は「860」の流れで復刻されていることもあり、ツーリングもそれを流用しています。

小澤:そうなると「1906」の親戚関係を考えると、ファッション層に届けやすいですよね。スニーカー好きだと、ちょっと文脈が違う。当時はメインストリームでもないから、復刻というありがたみは少ない。

国井:今では「Y2K」って言われますが、その出所って韓国のカルチャーが一番強くて、それが日本に浸透したイメージなんですよね。

小澤:ブリトニー・スピアーズみたいなアメリカの当時のスタイルを自国のファッションに取り入れた韓国のエンタメ界を日本の女子たちが見て「懐かしい」感覚とともに落ちてきた。いろんなフィルターを経由してますよね。それって僕にとってはフィラとかスケッチャーズだったと思います。そうなると、エディフィスのファッション観とは違いますね。

国井:僕はこのエクスクルーシブは、とてもエディフィスっぽいと思うし、逆に言えば服屋でないと提案できない色と素材ですよね。靴屋にとってスニーカーは主役でしかないから、上下黒の服がユニフォーム化するんです。

小澤:どんな足元を選んでも際立ちますしね。

国井:でもファッションの枠内だとスニーカーは全体のバランスで見た時に、外すか馴染ませるためのアクセサリーじゃないですか。

小澤:とくにニューバランスはとくに普遍的なルックスに惹かれやすいですしね。それが着こなしのグレードをあげるラグジュアリーなアクセサリーになったのが、数年前のストリートのムーブメントでした。ただ「Y2K」のトレンドに映ってからは、その存在意義は変わっている気がします。

国井:エディフィスもイエナも特定のファンというか、信頼感を寄せているファンを多く抱えているのがベイクルーズ社自体の魅力でもあると思うんです。お客さんに刺激の餌をどんどん投げて話題を振り撒くのではなく、お店のあり方として提案するものに、ちゃんと乗っかっている。その関係性の構築が上手だなと感心します。

小澤:確かに、この配色は刺激よりも提案ですね。スニーカーカルチャーのバイアスでの接点が少なくても、ボトムスの提案や全体のトーンの話をすれば、欲しくなるデザインだと思います。

国井:仮に「これアリなのかな?」と半信半疑だったとしても、ファンがそれぞれのフィールドで履きこなした時に「それいいね」ってちゃんと言われ続けると、買ったお店の提案を信頼するようになる。セレクトショップの別注って「ありそうでない」くらいのデザインが多いじゃないですか。僕たち靴屋のお客さんは「ないもの」を欲しがるから、そこに大きな違いがある。

小澤:スニーカーに対するリビドー(本能)が根本的に違いますよね。でも、僕は両方を同じバランスで見ているから世の中に「ないもの」の刺激を引き算的にファッションに取り込むためにどうすれば良いかを考える感じ。連載をやらせてもらっている『UOMO』でもそこは常に意識しています。欲望の解放ポイントをメディアによって分けるのも楽しいですね。

国井:スニーカーってファッションとスポーツが対義語のように扱われるけど、実際はファッションの反対はカルチャーだと思うんですよね。その割合というか比率を楽しめるといいかなと。

小澤:僕が最後にパリに行ったのはコロナ前の2019年で、足元事情も今と違うけど、ハイプなものをファッションの感覚で取り入れる業界人を見ていて楽しかった。「1906R」が評価される理由をこうして国井さんと一緒に考察して、パリに集まるスニーカーが好きなファッショニスタから始まったストーリーであることを再認識できました。同時にそれはエディフィスのルーツでもあるんですよね。

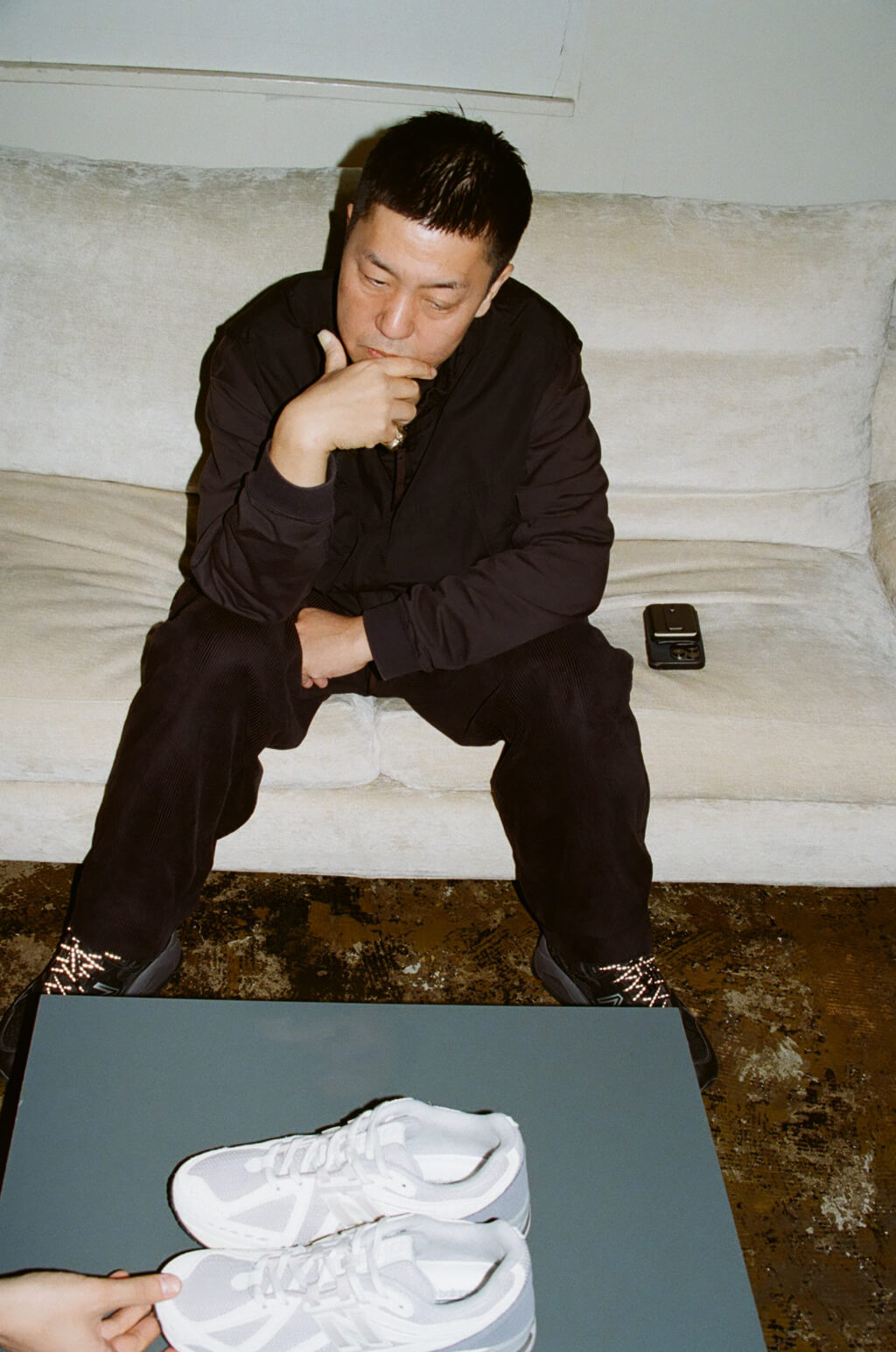

国井栄之(Shigeyuki Kunii)

東京の下町である上野から世界へ向けて独自のスニーカースタイルを提案するmita sneakersでクリエイティブ ディレクターを務める。数多くのブランドとのコラボモデルや別注モデルを手掛けるが、ニューバランス関連でのコラボや別注でもその手腕を発揮する。世界的プロジェクトから国内インラインのディレクションまで多岐にわたり、スニーカープロジェクトに携わる小澤匡行(Masayuki Ozawa)

編集者、ライター。2000年に1年間の米国留学を経たのちに雑誌『Boon』でキャリアをスタート。著作に「東京スニーカー史」(立東舎)、「1995年のエア マックス」(中央公論新社)など。雑誌『UOMO』、朝日新聞にてスニーカーのコラムも執筆中。現在は編集プロダクションMANUSKRIPTを主宰し、雑誌や広告の制作、企業コンサルティングなどを務める。