Indigo,Geometry. / Interview:Shiori Mukai藍色、幾何学。 / インタビュー:向井詩織

Indigo,Geometry. / Interview:Shiori Mukai藍色、幾何学。

インタビュー:向井詩織“布の宝石”とも称される、アジュラックブロックプリントを落とし込んだ<ジャーナルスタンダード>オリジナルのオープンカラーシャツが、新たにリリースされた。

プリントを手掛けたのは、ブロックプリンターとして日本とインドで活躍する、向井詩織さん。インドの工房でただひとりの外国人として日々制作を続ける彼女は、どのようなことを考えながらこのコラボレーションプロダクトを完成させたのだろうか。その本懐を、撮り下ろしのエディトリアルと過日に収録したインタビューから読み取っていただきたい。“布の宝石”とも称される、アジュラックブロックプリントを落とし込んだ<ジャーナルスタンダード>オリジナルのオープンカラーシャツが、新たにリリースされた。プリントを手掛けたのは、ブロックプリンターとして日本とインドで活躍する、向井詩織さん。インドの工房でただひとりの外国人として日々制作を続ける彼女は、どのようなことを考えながらこのコラボレーションプロダクトを完成させたのだろうか。その本懐を、撮り下ろしのエディトリアルと過日に収録したインタビューから読み取っていただきたい。

Styling_Haruki Uchiyama

Photo_Daiki Endo

Grooming_Nanako Yajima

Model_Anim

Text&Edit_Nobuyuki Shigetake

Location_Kasai Kaihin Park

シャツ/JOURNAL STANDARD 60,500円、ボトムス/プレス私物、アクセサリー/スタイリスト私物

シャツ/JOURNAL STANDARD 60,500円、タンクトップ/miller × JOURNAL STANDARD 4,620円、ボトムス/Needles × JOURNAL STANDARD 22,000円、サンダル/プレス私物、アクセサリー/スタイリスト私物

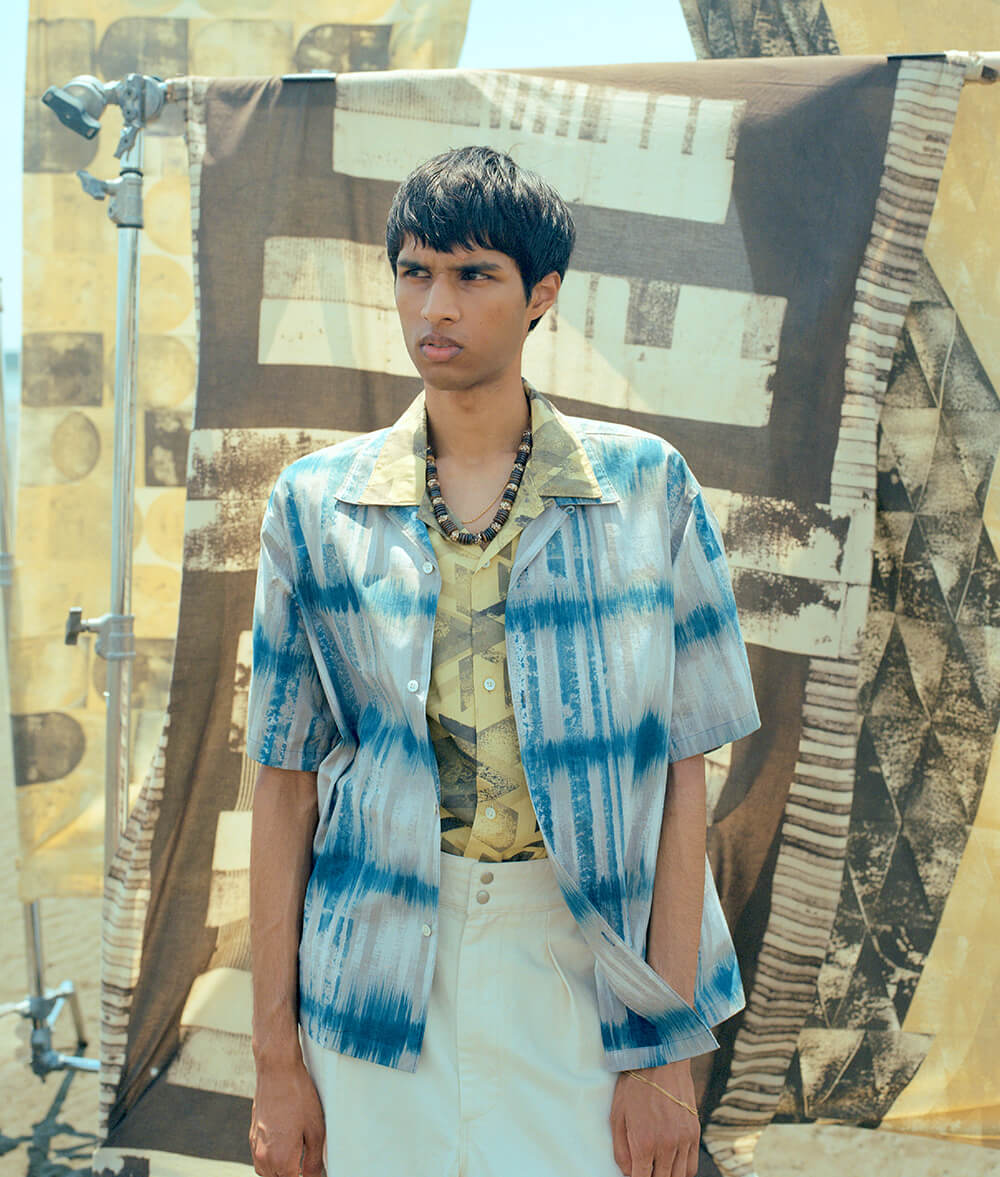

シャツ(青)/JOURNAL STANDARD 60,500円、シャツ(黄)/JOURNAL STANDARD 60,500円、ボトムス/参考商品、サンダル/参考商品、アクセサリー/スタイリスト私物

手作業ゆえの、いびつであたたかな幾何学。

人生にはいくつもの分岐点がある。分かりやすいものから、分かりにくいものまで、数えきれないほどに。

向井さんにとってのそれは世界一周旅の途中、インドでの出来事だった。大学を中退し、アジアに長期滞在している際に立ち寄ったテキスタイル博物館、キャリコミュージアムで出会った一級の染織(せんしょく)品は、彼女の心を一瞬で奪い、テキスタイルの道へといざなった。当時のことを「初めて見たとき、その場から動けなくなるほどの衝撃を受けた」と振り返る。

「キャリコで見たのは刺繍布でした。それ以来、とにかくインドのテキスタイルに心酔してしまって。『他にはどんなものがあるのだろう?』と知見のある人たちに聞いて回ったりもしました。そのときに勧められたのが、ブロックプリントの工房でした。実際に足を運び、そこでプリントされたファブリックを見て、その幾何学模様の美しさ、恐ろしいほどの緻密さにまたもや衝撃を受けて、初めて本格的にテキスタイルを勉強してみたいと思ったんです。

帰国後は美術大学へ入り直し、独学でブロックプリントを学びつつ、アルバイトで資金が貯まったらインドに渡り、工房でブロックプリントを作る生活を続けていました。卒業後も引き続きブロックプリントをやりたかったので、何度目かの渡航の際、工房のオーナーのスフィヤンさんに「卒業したら、この工房でブロックプリントをやりたい」と直談判したんです(笑)。無事に了承を得て、インドと日本を行き来しながら、ブロックプリントを作る生活が始まり、現在に至っています。もう、5年になりますね」

アジュラクプール、工房付近の日常風景。(写真提供:向井詩織)

向井さんは、こうして日本では数少ないブロックプリンターになった。現地で拠点としているのは、インドの西の果て、パキスタンに隣接するグジャラート州カッチのアジュラクプールという村。Ajurak(=藍色)、Pur(=街、村)という名からも読み取れるとおり、村人の大半が染め物にまつわる職業に従事している。

繊細な模様が彫られた木製の版に染料を付着させて、それを布にスタンプのように押し当てて色・柄を移していくブロックプリント。その作業工程自体は、多かれ少なかれの変遷はあるけれど、4500年前から根本的には変わっていない。

「良くも悪くも、オーセンティックな技法なんです。染織の歴史を辿っていくと、もともと、手書きで染めていたものが、量産のために版を用いたブロックプリントになったのが紀元前のこととされています。そして、それがシルクスクリーンになり、インクジェットなどの機械でのプリントへと移り変わっていったんです。なので、アジュラックブロックプリントは量産プリントの先祖……私のなかでは、そういうイメージです」

ブロックプリントに使用される木製の版。(写真提供:向井詩織)

量産、つまり、同じものを早く、綺麗に作ることを目的に生まれたブロックプリントは、基本的にはズレやかすれ、色ムラなどで生じた個体差は“ミスプリント”という扱いになる。あくまで機械のように、量産する。それ自体に美徳があるものの、向井さんはそこに違和感をおぼえたそうだ。

「美しさと緻密さには確かに惹かれましたが、はじめから、自分がやるのなら人の手で作業したからこそ露わになる歪(いびつ)さや温かさを出したいと思っていました。そうして、意図的にズレやかすれ、色ムラなどが活きるようなブロックプリントを作り始めたんです。

最初のうちは工房のオーナーのスフィヤンさんから『これは全然ダメ。いくら作ってもゴミになっちゃうよ』と酷評されていたんです。インドではこういうものは求められていない、と。それでもめげずに制作を続けていると、工房を訪れた国外のバイヤーさんが私の作品を見て『こうやってズレてたり、かすれてたりするのがかわいいよね』と褒めてくださったり、私が作ったデザインで生地を作ってほしいと発注をしていただいたり、受け入れてくれることが増えていったんです。彼らバイヤーのおかげで少しずつ工房でも私のデザインを認めてもらえるようになりました。しかし、やりたい表現を追求できることは嬉しいと感じる一方、外で求められているものと職人たちが追求していることにはもしかしたらギャップがあるのかもしれない、と気付くことになったんです」。

日々制作をしているアジュラクプールの工房。(写真提供:向井詩織)

アートへの抵抗とクラフトへの誇り。

“世界で3つの地域のみで作られている”、“4500年もの歴史がある”、“知識や技術が口伝で継承されていく”……これらの理由から、ブロックプリントは“伝統工芸”という括りで語られることが多い。少なくとも、日本においてはそうだ。では、現地インドにおいてはどういった位置付けなんだろうか? 今回のコラボレーションプロダクトについてもあわせて訊いていく。まずは、プロダクトについて。

「全般的に、いつもの創作とは違う目線で取り組むことができました。色や柄は<ジャーナルスタンダード>さんにある程度指定してもらって、普段の自分は選ばない色柄の組み合わせを引き出していただきました。一方で、少しの緊張感もあったりして(笑)。というのも生地の都合上、テストプリントはせずに一発勝負だったので、失敗ができないなと。普段はわりと思い通りにいかないことを楽しみながら、模索するように作っていくことが多く、想定外が起こっても『これをどうやって活かそうかな』と考えるようにしているんですよね」

すべて職人たちの手作業によって染織がおこなわれる。(写真提供:向井詩織)

それは色彩に関しても同様だ。天然染料は事前・事後の処理および、組み合わせる染料や配合率、つまりレシピによって発色が変わる。それだけでなく、レシピ通りの処理をしても気候や季節によっても微妙に発色が異なる。ほとんど科学のような印象だ。

「天然染料はまさしく生き物、という感じです。そういった意味で、一度作ったファブリックに対して量産の依頼があったとして、たとえどんなに優れた職人でも、厳密には“まったく同じ色”で作ることはできないんです。調整をしながらなるべく近い色味に仕上げはしますけどね。ただ、すべてのピースが世界でひとつしかない、という点もまた、アジュラックブロックプリントの魅力のひとつではあります」

常にレシピの研究には余念がなく「染料メーカーと協業して、アジュラックで使われているものを再現した染料を作ったりもしています」と話す。原料として筆頭にあがるのは樹脂や植物などだが、インドと日本では手に入る原料の種類も異なり、かつ、状態も異なる。今回は、日本で手に入る原料のみで染織をおこなった。

京都の田中直染料店で販売した、自身が監修を務めたプリントキット。売上の一部はアジュラクプールの小学校に寄付された。(写真提供:向井詩織)

「7セットの版で14種のプリントを作りました。1セットの版につき、2種の異なる絵柄を作った、ということですね。たとえば、ある特定のモチーフでテキスタイルを作る場合、ぱっと見はアトランダムに配置されているように見えても、気の向くままに版を押しまくるわけではなく、よく見てみると縦のラインはビシッと揃えていたりします。そうすると寄りで見たときと引きで見たときの印象がずいぶん異なるんです」

“無秩序の中に存在する秩序”は、向井さんが制作の中で常に意識していること。ある意味では、アジュラックブロックプリントのマナーに則っているようにも思える。

制作の合間に工房のみんなとチャイ休憩。(写真提供:向井詩織)

と、ここまででご察しの通り、すさまじく深淵なブロックプリントは、そのアウトプットの美しさからも、手放しで“アート”と呼んでしまいそうになるが、本章の冒頭でお伝えしたとおり、技術自体は“工芸(クラフト)”。そして、技術者たちは“職人(アルチザン)”とされている。それは“アート”に対する抵抗なのか、“クラフト”への誇りなのか。向井さんの見解を聞かせてもらった。

「以前に別のメディアさんにインタビューをしていただいた際に『ブロックプリントを製品ではなく、アートに昇華したい』というようなことを話したのですが、今では考え方も変わってきています。というのも、インドではクラフトって、日本でのクラフトの扱いに比べると、なかなか光が当たりにくい職種であるということが、活動をしている中で分かってきて。 一方でアートは少し贔屓目で見られているようで、待遇にも差があるのが現状です。いくら高い技術を持った職人さんでも、実質廃止されたとはいえ、カースト制度が今も生活に深く根付いているのか、“職人”である以上、いろんなフィルターがかかってしまうというか。そういう空気があるんです」

一方で、アートスクールの学生が、向井さんが所属する工房にデザインを持ち込み、作成したブロックプリントを都市部で発表すると、それは評価も価格も“アート”になる。デザインの木版化、手刷りは工房の職人たちがおこなっているにもかかわらず、だ。

「それはそれで良いとは思いますし、そういうものなんでしょうけど、 なんだかなって思うところも正直あります。私から見るとみんな、到底追いつけないほど、本当に素晴らしい職人さんたちなんですよ。だから胸を張って「俺たちが作ったんだ」って言ってくれればいいのにって思うし、私もアートというラベルに頼らず、胸を張って『これは現地の職人さんに教わった向井詩織が作ったんだ』と声を大にして言いたい。自分の中では工芸だとか、芸術だとかは区別せず、こういう、変な経歴を辿ってきた日本人が作ってる、1デザイン、1枚限りのファブリックなんだよ、ぐらいのスタンスで浸透していけばいいなって思ってます」

ワークショップや展示を通して日本にブロックプリントの魅力を伝えている向井さん。5年の活動を通して、日本への浸透具合は、いかがだろう?

「ブロックプリントってこれまで日本だと、テキスタイル科の美術学生も知らないような、一部のインド好きや、マニアックなインド界隈にしか認知されていないようなものだったんですが、近頃では、私の作品を見てブロックプリントの存在を知ってもらうことが少しずつ、増えてきているように感じます。『ブロックプリントってこうだよね』の前提を知ってから私の作品を見て『なんか違うね、面白いね』ではなく、私の作品が入り口のような役割となってくれていることは、インドと日本の2拠点で活動する意義にもなっています」。

「<ジャーナルスタンダード>さんから酢橘(すだち)の写真をもらい『これをイメージしてプリントしてほしい』とリクエストをいただきました。『酢橘?』と思いましたが(笑)、良い雰囲気のプリントになったかと思います。染料には茜を使いました」

「カッチに“ラバーリー”というコミュニティがあり、そこで長年親しまれている模様をイメージしてプリントしました。放射状に広がる雫のような点描の中心にあるモチーフは、ハートのようにも、果物の断面のようにも見えますね。実際、果物や植物図鑑などからインスピレーションを得ることも多々あります」

「インドでは定番的な手法ですが、ブロックプリントをしたあとに、さらにブラシで染料を塗布しています。その技法を応用して、かすれや滲(にじ)み、ブレを作りました。藍で染めた、綺麗なブルーが基調のシャツは、チェック柄のようにも見えて、ファッションとしても着用しやすそうです」

「重ねるとピッタリ合う設計の2つの三角版を、ずらしたり、向きを変えながらも、横のラインはずらさないという一定の規則を設けてプリントしました。このパキッとしたイエローは、ザクロやターメリックなどで染めています」

向井詩織 / Shori Mukai

1991年、北海道生まれ。武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科卒。

世界一周の旅の途中、インドで出会ったテキスタイルに魅入られ、日本でも数少ないブロックプリンターに。インドと日本を行き来しつつ、ブロックプリントを制作するほか、各地での展示会、個展の開催や、ワークショップの講師も務めている。8月4日(金)より、台東区元浅草のROUND ROBINで個展を開催中。

※8月13日(日)まで

HP /Instagram